Deux normes fondamentales devraient toujours guider l’action des hommes politiques en charge du destin de la Nation : celle du respect égal des personnes, et celle d’un dialogue rationnel entre les hommes.

Deux normes fondamentales devraient toujours guider l’action des hommes politiques en charge du destin de la Nation : celle du respect égal des personnes, et celle d’un dialogue rationnel entre les hommes.

L’Etat libéral ne peut, assure-t-on du côté des penseurs les plus subtils du libéralisme philosophique, fonder sa légitimité que du principe de neutralité encadré par ces deux normes salutaires : le débat public et l’égal respect des personnes, contraignant du reste à toujours relancer le débat public.

Deux normes qui avaient le pouvoir d’empêcher que l’on traitât autrui comme un moyen.

Mais voilà que dans cette République qui n’ose plus dire son nom, l’on traite les hommes comme des moyens, les rroms dans l'occurence socialiste.

Jadis, nous avions Sarkozy, un Président-Ministre de l'Intérieur qui ne communiquait que sur des thèmes de coercition ou de menace. Aujourd'hui nous avons Valls, qui a bien travaillé lui aussi à découdre la morale républicaine pour lancer ses anathèmes aux relents de petit Grenoble. Mais quand on lance pareille diatribe à l'encontre d'une minorité fragilisée par son statut, on ne fait qu'ouvrir l'espace public à la violence anti-républicaine, celle, précisément, qui nous dessine pour avenir le FN.

L’Etat que nous subissons est devenu une vaste entreprise de déshumanisation de la société française. Comment ne pas réaliser qu’il y a décidément quelque chose de pourri au royaume de France ?

Que l'idéal d'Ordre d'un Ministre de l'Intérieur prenne le pas sur la norme d’égal respect, voilà le vrai danger que court une République qui ne peut plus dire son nom !

Quelle est l’essence profonde de la logique électoraliste que notre Ministre de l'Intérieur affiche aujourd’hui ? Sinon celle qui consiste à défaire ce Vivre ensemble déjà passablement écorné par la précédente présidence. Sinon celle d'une politique de division fière de ses citoyens de seconde zone, comme au bon vieux temps des colonies.

Quelle est l’essence profonde de la logique électoraliste que notre Ministre de l'Intérieur affiche aujourd’hui ? Sinon celle qui consiste à défaire ce Vivre ensemble déjà passablement écorné par la précédente présidence. Sinon celle d'une politique de division fière de ses citoyens de seconde zone, comme au bon vieux temps des colonies.

Voici un Ministre animé par une doctrine morale nébuleuse, défendant un Etat de moins en moins crédible, car exclusivement englué dans des calculs électoraux et qui est devenu non pas la solution aux difficultés que traverse la société française, mais un élément de son problème. Voici un Ministre qui, sous réserve d'une bonne recette électorale, vient de réengager l’aventure française dans l’abîme des affrontements sectaires.

L’un soutenait un absolutisme trivial (sarko), l’autre (Valls) rappelle, par son décisionnisme fanfaron, le prêche d’un Carl Schmitt, théoricien des politiques autoritaires, revenu à la mode il y a quelques années.

Et l'un et l'autre ont oublié de subordonner l’idéal démocratique à ses normes. Tout comme ils ont oublié que la souveraineté de droit n'appartenait à personne (Guizot), mais reposait essentiellement dans le caractère dual de la démocratie, quand celle-ci sait organiser le débat public et non sa farce.

Au lieu de quoi nous avons un système politique qui ne respecte plus ses propres principes. Un système qui ne sait plus que l’objet réel de l’intérêt moral, c’est au fond l’Autre en tant qu’il n’est pas un corps étranger qu’il faut à tout prix déglutir dans notre système clos, mais un autre sujet relevant de ses propres perspectives, qu’il faut entendre et respecter comme tel.

L’une des œuvres majeures de la construction des mentalités des élites européennes. L’avant dernière édition datait des années quatre-vingt et manquait de minutie.

L’une des œuvres majeures de la construction des mentalités des élites européennes. L’avant dernière édition datait des années quatre-vingt et manquait de minutie. Loin d’un simple libelle, l’ouvrage cosigné par Linda Mc Quaig et Neril Brooks est un véritable essai sur les transformations que le système capitaliste a connu depuis les années 80 sous l’impulsion des hommes les plus riches de la planète. Les conclusions sont claires : les ultra-riches ne génèrent aucune richesse dans le monde (que la misère de masse a gagné) : ils l’accaparent. Toutes les observations économiques à l’appui de cette thèse l’étaie solidement : la théorie du ruissellement selon laquelle plus les riches s’enrichissent et plus les classes moyennes s’élèvent est un leurre,

Loin d’un simple libelle, l’ouvrage cosigné par Linda Mc Quaig et Neril Brooks est un véritable essai sur les transformations que le système capitaliste a connu depuis les années 80 sous l’impulsion des hommes les plus riches de la planète. Les conclusions sont claires : les ultra-riches ne génèrent aucune richesse dans le monde (que la misère de masse a gagné) : ils l’accaparent. Toutes les observations économiques à l’appui de cette thèse l’étaie solidement : la théorie du ruissellement selon laquelle plus les riches s’enrichissent et plus les classes moyennes s’élèvent est un leurre,  L’essai ne tarit pas de chiffres, de précisions, d’organigrammes enlevant la conviction, d’exemples nourrissant à longueur de page la colère qui devrait être la nôtre. Les Paradis fiscaux dont on nous promet chaque jour la disparition ? Des législations de complaisance. Et nos auteurs d’en débrouiller les fils. Les banques enfin ramenées à la raison après 2008 ? Voici Meryll Lynch, sauvée par l’Etat Fédéral, s’empressant d’accorder à ses traders et autres membres de son Conseil d’administration 4 milliards de dollars de prime, alors que l‘entreprise accuse 27 milliards de dollars de pertes. Législation privée, rétorque l’Etat néo-libéral, historiquement complice, en France comme aux Etats-Unis, de ce pillage éhonté des deniers publics. Eux qui ne cessent d’en référer au Marché, qu’il faudrait laisser libre, ne cessent dans le même temps de peaufiner les Lois qui valident la folle course au trésor des ultra-riches… Les salaires ? Ils les fixent comme bon leur semble, avec la complicité de Conseils d’administration fantoches qui ne sont que l’expression d’une volonté cupide exprimée dans un cercle minuscule de relations privées, cooptées sur le modèle soviétique. En 2009, soit 1 an après la crise, les banquiers de Wall Street versaient 140 milliards de dividendes à leurs cadres… On assiste ainsi au retour des ploutocrates. Bâtissant des fortunes sans commune mesure avec celle des riches d’autrefois, XXème siècle, XIXème, XVIIIème confondus…

L’essai ne tarit pas de chiffres, de précisions, d’organigrammes enlevant la conviction, d’exemples nourrissant à longueur de page la colère qui devrait être la nôtre. Les Paradis fiscaux dont on nous promet chaque jour la disparition ? Des législations de complaisance. Et nos auteurs d’en débrouiller les fils. Les banques enfin ramenées à la raison après 2008 ? Voici Meryll Lynch, sauvée par l’Etat Fédéral, s’empressant d’accorder à ses traders et autres membres de son Conseil d’administration 4 milliards de dollars de prime, alors que l‘entreprise accuse 27 milliards de dollars de pertes. Législation privée, rétorque l’Etat néo-libéral, historiquement complice, en France comme aux Etats-Unis, de ce pillage éhonté des deniers publics. Eux qui ne cessent d’en référer au Marché, qu’il faudrait laisser libre, ne cessent dans le même temps de peaufiner les Lois qui valident la folle course au trésor des ultra-riches… Les salaires ? Ils les fixent comme bon leur semble, avec la complicité de Conseils d’administration fantoches qui ne sont que l’expression d’une volonté cupide exprimée dans un cercle minuscule de relations privées, cooptées sur le modèle soviétique. En 2009, soit 1 an après la crise, les banquiers de Wall Street versaient 140 milliards de dividendes à leurs cadres… On assiste ainsi au retour des ploutocrates. Bâtissant des fortunes sans commune mesure avec celle des riches d’autrefois, XXème siècle, XIXème, XVIIIème confondus…  Quelle visibilité offrir à ceux que la société dissimule quasi discrétionnairement ? Les institutions plutôt, devrions-nous dire, tant l’objet des réflexions proposées montre à l’évidence qu’il n’y a pas de consensus quant à sa dissimulation, bien au contraire : la société, dans ses expressions les plus populaires, n’ayant cessé de tenter de lever le voile sur les prisons, pour en sortir de force ses occupants (La Bastille, symboliquement le moment le plus frappant de ce désir de réversibilité), ou révéler cette mauvaise conscience qui aujourd’hui jalonne les murs de la prison. Le titre, du coup, paraît mal choisi pour circonscrire une population que l’on ne saurait réduire au statut d’Ennemi Public, lui-même objet d’une construction politico-médiatique. Car l’Ennemi Public n’occupe pas dans le champ sociétal la même place que le délinquant, statistiquement la population la plus importante derrière les barreaux. L’Ennemi Public occupe même une position bien singulière, artistique déjà, ouverte d’emblée à sa capture artistique bien plus précoce et nécessaire que sa capture policière –que l’on songe à Mesrine ou à Carlos, pointés ici dans l’horizon de la réflexion qui nous est proposée. Fantasmes exposés littéralement à la jouissance publique, on met longtemps à les exclure du champ médiatique qu’ils occupent, même après leur mort, sinon jamais, tel Mandrin. Les délinquants, eux, n’ont pas accès à ce prestige.

Quelle visibilité offrir à ceux que la société dissimule quasi discrétionnairement ? Les institutions plutôt, devrions-nous dire, tant l’objet des réflexions proposées montre à l’évidence qu’il n’y a pas de consensus quant à sa dissimulation, bien au contraire : la société, dans ses expressions les plus populaires, n’ayant cessé de tenter de lever le voile sur les prisons, pour en sortir de force ses occupants (La Bastille, symboliquement le moment le plus frappant de ce désir de réversibilité), ou révéler cette mauvaise conscience qui aujourd’hui jalonne les murs de la prison. Le titre, du coup, paraît mal choisi pour circonscrire une population que l’on ne saurait réduire au statut d’Ennemi Public, lui-même objet d’une construction politico-médiatique. Car l’Ennemi Public n’occupe pas dans le champ sociétal la même place que le délinquant, statistiquement la population la plus importante derrière les barreaux. L’Ennemi Public occupe même une position bien singulière, artistique déjà, ouverte d’emblée à sa capture artistique bien plus précoce et nécessaire que sa capture policière –que l’on songe à Mesrine ou à Carlos, pointés ici dans l’horizon de la réflexion qui nous est proposée. Fantasmes exposés littéralement à la jouissance publique, on met longtemps à les exclure du champ médiatique qu’ils occupent, même après leur mort, sinon jamais, tel Mandrin. Les délinquants, eux, n’ont pas accès à ce prestige. A l’origine donc, une «exposition». Aujourd’hui un livre pour en poursuivre le projet : la prison comme objet d’attention des artistes contemporains, chargés d’en délivrer une représentation esthétique. La prison. Non pourtant cette réalité brutale que la revue ne pénètre pas, ou très mal. Ce monde inhumain tant et tant dénoncé, chaque fois recommencé. Mais un livre pour prendre visiblement place dans le champ de la réflexion artistique, filant à de multiples reprises une métaphore douteuse : celle de l’art comme prison, parce que des contraintes pèseraient sur la création artistique, qui est plutôt l’objet d’un travail sur les codes qui voudraient l’enfermer, que le contraire… Une création saisie ainsi d’emblée comme aveugle à son objet (et c’est son mérite que de le reconnaître) : la prison, qui est une torture avant que d’être un code, un cheval effaré jeté dans une bataille sauvage avant que d’être «une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées»… La prison pourtant, débouclée, dégrafée, exhibée dans sa réalité de pénitence à travers quelques précieux témoignages de prisonniers politiques évoquant le degré de souffrance inouïe que l’on doit y subir.

A l’origine donc, une «exposition». Aujourd’hui un livre pour en poursuivre le projet : la prison comme objet d’attention des artistes contemporains, chargés d’en délivrer une représentation esthétique. La prison. Non pourtant cette réalité brutale que la revue ne pénètre pas, ou très mal. Ce monde inhumain tant et tant dénoncé, chaque fois recommencé. Mais un livre pour prendre visiblement place dans le champ de la réflexion artistique, filant à de multiples reprises une métaphore douteuse : celle de l’art comme prison, parce que des contraintes pèseraient sur la création artistique, qui est plutôt l’objet d’un travail sur les codes qui voudraient l’enfermer, que le contraire… Une création saisie ainsi d’emblée comme aveugle à son objet (et c’est son mérite que de le reconnaître) : la prison, qui est une torture avant que d’être un code, un cheval effaré jeté dans une bataille sauvage avant que d’être «une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées»… La prison pourtant, débouclée, dégrafée, exhibée dans sa réalité de pénitence à travers quelques précieux témoignages de prisonniers politiques évoquant le degré de souffrance inouïe que l’on doit y subir.

Un roman.

Un roman. Nevzorov vit dans un quartier de Pétersbourg qui empeste le pâté bon marché. Seule lecture : les potins consacrés aux aristocrates. Au détour d’une ruelle, une diseuse lui prédit l’avenir. Un destin ! Il sera riche et célèbre. De fait, voici que le hasard lui tombe dessus sous la forme d’un gros meuble écrasant un ami antiquaire… Des bandits viennent de dévaliser sa boutique. L’antiquaire agonise sous son meuble. Par chance, Nevzorov sait où est caché le magot, que les bandits n’ont su trouver. Il s’en empare, jette sur le mourant un regard indifférent et s’enfuit. Le voilà riche ! Il se fait aristocrate, mais tombe aussitôt sur une vraie grue qui le plume, tandis que la révolution gronde dans les rues. Il ne cessera dès lors de fuir, de monter des plans plus foireux les uns que les autres et d’être le jouet d’aventures qu’il n’a pas voulues. Le voici comptable d’une bande de brigands. En 1919, il atteint Odessa, fait par hasard main basse sur leur trésor, fuit de nouveau. Rêveur impulsif, il ne cesse de marcher "la tête en l’air à la rencontre du danger", imprimant au roman sa structure picaresque emboîtant les aventures, structure appliquée à un personnage qui, au fond, ne rêve que de mettre fin au récit de ses aventures. Le type même de la personnalité contemporaine des gens de pouvoir, riche, jamais mieux engagée qu’auprès de lui seul malgré ses détours démagogiques, se prétendant libéral, ou démocrate quand il n'est qu’ordurièrement lige du bon vouloir des nantis, ou socialiste quand il n’est occupé qu’à créditer un encours, sans morale, sans autre ambition que la sienne ni meilleure espérance, centrée sur un moi minuscule et veule. A croire qu’Ibycus ne vaut rien, même comme héros de roman, ainsi que l’affirme son auteur. Mais il finira riche, bookmaker de courses de cafards. Ecrit en 1924, ce roman picaresque féroce, dessinant sans complexe les traits de la personnalité moderne de l’homme d'avoirs, passerait aujourd’hui pour une douce fable, tant ces gens là ont su parachever le destin d’Ybicus et nous faire prendre leurs trahisons pour des lampions de fêtes.

Nevzorov vit dans un quartier de Pétersbourg qui empeste le pâté bon marché. Seule lecture : les potins consacrés aux aristocrates. Au détour d’une ruelle, une diseuse lui prédit l’avenir. Un destin ! Il sera riche et célèbre. De fait, voici que le hasard lui tombe dessus sous la forme d’un gros meuble écrasant un ami antiquaire… Des bandits viennent de dévaliser sa boutique. L’antiquaire agonise sous son meuble. Par chance, Nevzorov sait où est caché le magot, que les bandits n’ont su trouver. Il s’en empare, jette sur le mourant un regard indifférent et s’enfuit. Le voilà riche ! Il se fait aristocrate, mais tombe aussitôt sur une vraie grue qui le plume, tandis que la révolution gronde dans les rues. Il ne cessera dès lors de fuir, de monter des plans plus foireux les uns que les autres et d’être le jouet d’aventures qu’il n’a pas voulues. Le voici comptable d’une bande de brigands. En 1919, il atteint Odessa, fait par hasard main basse sur leur trésor, fuit de nouveau. Rêveur impulsif, il ne cesse de marcher "la tête en l’air à la rencontre du danger", imprimant au roman sa structure picaresque emboîtant les aventures, structure appliquée à un personnage qui, au fond, ne rêve que de mettre fin au récit de ses aventures. Le type même de la personnalité contemporaine des gens de pouvoir, riche, jamais mieux engagée qu’auprès de lui seul malgré ses détours démagogiques, se prétendant libéral, ou démocrate quand il n'est qu’ordurièrement lige du bon vouloir des nantis, ou socialiste quand il n’est occupé qu’à créditer un encours, sans morale, sans autre ambition que la sienne ni meilleure espérance, centrée sur un moi minuscule et veule. A croire qu’Ibycus ne vaut rien, même comme héros de roman, ainsi que l’affirme son auteur. Mais il finira riche, bookmaker de courses de cafards. Ecrit en 1924, ce roman picaresque féroce, dessinant sans complexe les traits de la personnalité moderne de l’homme d'avoirs, passerait aujourd’hui pour une douce fable, tant ces gens là ont su parachever le destin d’Ybicus et nous faire prendre leurs trahisons pour des lampions de fêtes. Robert Castel, Olivier Mangin et j’en passe, convoqués par une association pour disserter sur le concept de crise à l’occasion de celle que nous vivons toujours, inaugurée en 2008 par les milieux de la Finance. Approche pluridisciplinaire, beaucoup de philosophie, un peu de sociologie, l’incongruité d’un éclairage de physicien pour parler de la notion de crise là où, à tout le moins, les mathématiques appliquées à l’économie auraient été plus décapantes… Et in fine, quasiment pas d’économie (!), contrairement à ce que l’on était en droit d’attendre… Le tout pour un résultat ahurissant de mièvreries oiseuses, le livre le plus inutile qu’il m’ait été donné de lire sur pareille question depuis des lustres –ceux du tournant du siècle au demeurant, où l’on débattit beaucoup de civilisation, d’une crise du sens sur laquelle nous devions réfléchir sans trop nous focaliser sur la montée en puissance de la domination financière qui déstructurait le capitalisme contemporain… Beaucoup de métaphysique donc, et d’approche existentielle, très loin du niveau d’un René Guénon tout de même, et de son essai

Robert Castel, Olivier Mangin et j’en passe, convoqués par une association pour disserter sur le concept de crise à l’occasion de celle que nous vivons toujours, inaugurée en 2008 par les milieux de la Finance. Approche pluridisciplinaire, beaucoup de philosophie, un peu de sociologie, l’incongruité d’un éclairage de physicien pour parler de la notion de crise là où, à tout le moins, les mathématiques appliquées à l’économie auraient été plus décapantes… Et in fine, quasiment pas d’économie (!), contrairement à ce que l’on était en droit d’attendre… Le tout pour un résultat ahurissant de mièvreries oiseuses, le livre le plus inutile qu’il m’ait été donné de lire sur pareille question depuis des lustres –ceux du tournant du siècle au demeurant, où l’on débattit beaucoup de civilisation, d’une crise du sens sur laquelle nous devions réfléchir sans trop nous focaliser sur la montée en puissance de la domination financière qui déstructurait le capitalisme contemporain… Beaucoup de métaphysique donc, et d’approche existentielle, très loin du niveau d’un René Guénon tout de même, et de son essai  Sur chaque feuille de ce dimanche étroit

Sur chaque feuille de ce dimanche étroit "Protéger tout l’homme et protéger les droits de tous les hommes"…

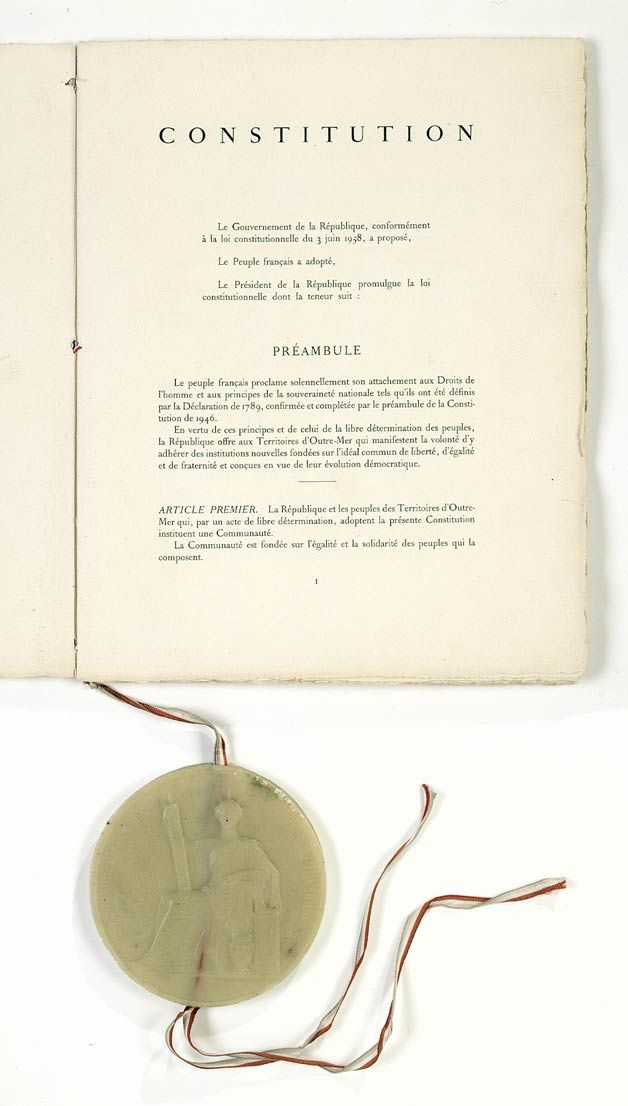

"Protéger tout l’homme et protéger les droits de tous les hommes"… Voilà, nous fêtons les 55 ans de la Constitution de la Vème République... Hollande n'a pas l'intention d'en changer, ni même de la réformer. Mieux, il vient d'en faire l'éloge et de nous promettre un très léger lifting avec l'introduction du référendum populaire... Ce, bien qu'une crise de défiance se fasse jour à l'égard d'une Constitution à tout le moins embarrassante.

Voilà, nous fêtons les 55 ans de la Constitution de la Vème République... Hollande n'a pas l'intention d'en changer, ni même de la réformer. Mieux, il vient d'en faire l'éloge et de nous promettre un très léger lifting avec l'introduction du référendum populaire... Ce, bien qu'une crise de défiance se fasse jour à l'égard d'une Constitution à tout le moins embarrassante.