"La haine est une défaite de l'imagination" Graham Greene –La Puissance et la Gloire.

"La haine est une défaite de l'imagination" Graham Greene –La Puissance et la Gloire.

Lui ne connaît que le règne de la misère. Qu’il partage avec des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, un ou deux milliards d’autres êtres humains. On ne sait pas trop. Ce compte-là, plus personne ne le tient. Lui moins encore. Il ne sait pas. Qu’il n’est pas seul. Il sait juste que Léon chasse parfois sur ses terres. Un périmètre minuscule. Pour lui voler un mégot, un fond de vinasse surie.

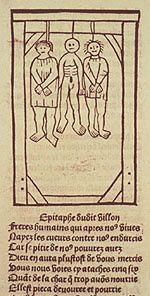

Il faut changer de société, écrit Pierre Rosanvallon. La vérité de nos actions se tient en nous. Non dans ce miroir du monde où le monde ne se contemple pas mais se lit comme un naufrage. Il faut changer cette société en panne de réciprocité, ajoute-t-il. Lui, l’homme de l’image, voudrait bien. Non. En fait il ne veut plus rien. Presque plus rien. Juste mendier tant qu’il en a la force. Pas sur les Champs. C’est interdit désormais. De toute façon il ne sait pas ce que ça veut dire, les Champs. Seul ce déplacement de la vérité opéré par un Ministre l’atteint. Il en mourra bientôt. En attendant, il procède brutalement au renversement de la logique dont nos sens procèdent. Sale, recouvert d’une population de bêtes triviales qui le parasitent. Il faut changer la société, écrit Pierre Rosanvallon. "La Gauche ne peut se réduire à être celle qui corrige à la marge". On aimerait, en effet, la voir à l’œuvre d’un vrai dessein. Et Lui, l’homme de l’image, ne sait pas que cet été un fameux épisode d’exhibition de la Puissance des Grands s’est joué aux States. Sous les espèces d’un socialiste dont on voulait faire notre Président.

Ces dix dernières années, les salaires des très riches ont fait un bond inégalé. Révélant une régression sociale que dix générations avaient cru juguler. Un fait sans précédent, lisible, gros comme le nez au milieu de la figure. Un fait que même les statistiques de l’INSEE ne parviennent plus à cacher. Il suffit de corréler. Mais personne n’y tient. Des faits têtus pourtant.

Ces dix dernières années, les salaires des très riches ont fait un bond inégalé. Révélant une régression sociale que dix générations avaient cru juguler. Un fait sans précédent, lisible, gros comme le nez au milieu de la figure. Un fait que même les statistiques de l’INSEE ne parviennent plus à cacher. Il suffit de corréler. Mais personne n’y tient. Des faits têtus pourtant.

Par quel désir s’introduire dans l’Intelligence à soi-même ?

L’homme de l’image ne sait plus grand chose. Il ne cherche plus à expliquer ce qu’il est. Ce qu’il voit dans les yeux d’autrui, il ne sait pas ce que c’est. Au nom de quoi a-t-il brisé la relation qu’il entretenait avec lui-même ? Lui n’en sait rien. Pierre Rosanvallon croit le savoir. Nous le savons tous un peu, en effet. Dans ce jeu de dupes où nous tentons chacun de survivre, sans parvenir à comprendre ce pathétique renversement, nous savons bien le nom de cette infamie. Mais de renoncement en renoncement, nous avons perdu l’usage de nos vies. Et nous durons un peu comme lui, sans savoir que nous sommes des millions à galérer dans le chaos des débâcles pérennes.

Il y a eu des émeutes, hier, à Mulhouse. Les médias n’en ont soigneusement rien dit. Leur séduction opère jour après jour au bouleversement de la condition humaine. L’idée que nous nous faisons de nous-mêmes n’est ainsi pas la nôtre mais la leur, distillée chaque jour à grand frais (c’est nous qui payons). A l’intérieur du visible du monde que les médias produisent, l’argent trace une ligne de séparation féroce qui isole la vie dans sa dimension la plus profonde. Voici ce qu’il en reste : un homme à genoux. Perdu au désir d’être.

Il y a eu des émeutes, hier, à Mulhouse. Les médias n’en ont soigneusement rien dit. Leur séduction opère jour après jour au bouleversement de la condition humaine. L’idée que nous nous faisons de nous-mêmes n’est ainsi pas la nôtre mais la leur, distillée chaque jour à grand frais (c’est nous qui payons). A l’intérieur du visible du monde que les médias produisent, l’argent trace une ligne de séparation féroce qui isole la vie dans sa dimension la plus profonde. Voici ce qu’il en reste : un homme à genoux. Perdu au désir d’être.

Cet ignoré qui fait de lui un être soustrait au regard des autres, à la gloriole du monde, qui fait de lui un moi écrasé, nous en connaissons pourtant bien le sens, à l’éprouver chacun jour après jour dans le silence d’une vie intérieure de plus en plus inconfortable.

Peut-être dissimule-t-il dans l’invisible son moi inviolable ? J’aimerais le croire. Mais cet invisible, aucun regard ne peut plus le traverser pour percer une issue jusqu’à ce qu’il reste d’être au peu de souffle qu’il halète.

La non-réciprocité est le trait fondamental de la nouvelle relation de l’homme à lui-même, nous dit en substance Pierre Rosanvallon...

Il n’y a ainsi peut-être plus de condition humaine. Car cette condition appelait une action de notre part, pour survivre à la grande défaite du monde dans la société qu’on nous a faite. Rosanvallon a raison : la réciprocité fait de nous les soubassements du réseau intersubjectif qui seul fonde l’humanité en l’homme. Lui, l’homme de l’image, en est exclu. Il est mort déjà et ne le sait pas. (La souffrance ne sait connaître qu’elle-même).

Tandis que bavarde la promesse d’un monde qui se dérobe sans cesse, il n’attend qu’une pièce comme une obole égarée entre deux soupirs. Comme si la vie, malgré une telle adversité, ne pouvait toujours pas consentir à disparaître. A peine un souffle ténu, mais que l’on peut entendre. Devant lui il n’y a rien. Pourtant une autre parole parle ici entre nous, face à son image.

Il y a eu des émeutes hier à Mulhouse. Un autre genre de parole en somme. De révolte. Mélangée à autre chose. Une parole confuse donc, mais qui ne cesse à chacun de dire sa propre vie sous le pathétique de ses images, soutenant confusément cet autre fil où se nourrissent ces vies. Le discours mondain peut bien nous plonger dans l’hébétude de ses biens, à quoi revenir si l’on veut comprendre quelque chose à l’activité ordinaire d’un sans-abri ?

Alors dire que cet homme est, c’est affirmer une parole qui s’éprouve en de multiples émotions, sentiments, affects. C’est porter au devant de lui dans le regard que nous lui adressons, même sans le connaître, cette parole de vie qui nous étreint. Quand bien même il n’en saurait rien. Lui. Au secours duquel notre regard (même impuissant) se porte. Charriant, en puissance d’être, cette parole qui nous est commune mais reste pourtant si souvent individuelle. Ce n’est plus alors un abîme que nous mesurons entre son image et lui, mais comblant cet abîme comme nous le pouvons, dans le pathétique d’une indignation qui peine à trouver son expression, ce que nous dessinons n’est rien moins qu’une affinité décisive, si l’on y songe un peu, capable d’unir les vivants à la vie en eux pour ne cesser de nous redonner vie.

Alors dire que cet homme est, c’est affirmer une parole qui s’éprouve en de multiples émotions, sentiments, affects. C’est porter au devant de lui dans le regard que nous lui adressons, même sans le connaître, cette parole de vie qui nous étreint. Quand bien même il n’en saurait rien. Lui. Au secours duquel notre regard (même impuissant) se porte. Charriant, en puissance d’être, cette parole qui nous est commune mais reste pourtant si souvent individuelle. Ce n’est plus alors un abîme que nous mesurons entre son image et lui, mais comblant cet abîme comme nous le pouvons, dans le pathétique d’une indignation qui peine à trouver son expression, ce que nous dessinons n’est rien moins qu’une affinité décisive, si l’on y songe un peu, capable d’unir les vivants à la vie en eux pour ne cesser de nous redonner vie.

Je veux bien alors être de ce retour, inscrit dans une vision radicale du monde des hommes. Il faut changer la société, écrit Rosanvallon. Il en va de la vie, qui nous appelle à refuser la mort qu’ils nous installent encore. Et puis comment échapper à une vérité constitutive de son être ? Sinon à accepter de partir à la dérive dans une errance sans fin ? Aucun enchaînement d’idées n’est utile ici : une parole nous traverse tous au fond, évidente, dans laquelle nous savons que nous pouvons advenir. Ainsi la relation du cœur à la Vérité subsiste-t-elle au cœur de cet abîme que l’image de cet homme a dévoilé. Une parole dont le pouvoir d’effraction est inouï. Car il vient de la vie même. Sa surrection. Son insurrection. Au-delà de toute indignation, soulevée par un souffle, parlant notre vie même, jamais d’autre chose que de la vie lançant son cri pathétique.

Moins l’image de cet homme à genou que cette autre que nous ne pourrons jamais former, de nos regards posés sur cette image, en somme. Au détour du détour de l’image, non pas à la manière dont nous voyons les péripéties du monde s’écrouler, mais dans cette plénitude sans faille de la vie lovée au plus profond de notre être, dans son auto-révélation pathétique, d’où sourd de loin en loin l’indignation qu’elle soit pareillement meurtrie. Là émerge la Toute Puissance de cette Parole d’indignation où s’enracine le refus des morts annoncées. Là se forge le pouvoir de cette parole pathétique qui fonde la communauté humaine. L’inconcevable pouvoir de dire non, qui n’est autre que le pouvoir de s’engendrer soi-même en nous faisant appartenir à cette Vérité de l’intériorité tragique des êtres que nous sommes. Une parole d’étreinte, qui nous fait croire à cette réalité utopique d’un monde plus juste. L’expérience bouleversante de la liberté est tout entière présente là, dans le pathétique de cette parole d’étreinte. –joël jégouzo--.

Qu’est-ce que la laïcité, quelles en sont les raisons historiques, les principes philosophiques ainsi que les traductions juridiques, pour l’Etat, l’école et la société ? Henri Pena-Ruiz, professeur de philosophie, s’est attaché à nous l’expliquer en quelques propositions claires, comme volonté de la République de ne pas distinguer les personnes entre elles. La laïcité, commente-t-il, fonde notre cadre politique sur trois principes indissociables qui ne visent à rien moins qu’unir les êtres humains et les faire vivre ensemble de la façon la plus juste qui soit. Premier de ces principes, celui de la liberté de conscience, nécessairement articulé au principe d’égalité des droits de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions spirituelles, principe auquel la Puissance Publique assujettit sa vocation : l’Etat, qui est la communauté de droit de tous les citoyens, n’est dans son rôle que lorsqu’il vise l’intérêt commun et non l’intérêt particulier de certains.

Qu’est-ce que la laïcité, quelles en sont les raisons historiques, les principes philosophiques ainsi que les traductions juridiques, pour l’Etat, l’école et la société ? Henri Pena-Ruiz, professeur de philosophie, s’est attaché à nous l’expliquer en quelques propositions claires, comme volonté de la République de ne pas distinguer les personnes entre elles. La laïcité, commente-t-il, fonde notre cadre politique sur trois principes indissociables qui ne visent à rien moins qu’unir les êtres humains et les faire vivre ensemble de la façon la plus juste qui soit. Premier de ces principes, celui de la liberté de conscience, nécessairement articulé au principe d’égalité des droits de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions spirituelles, principe auquel la Puissance Publique assujettit sa vocation : l’Etat, qui est la communauté de droit de tous les citoyens, n’est dans son rôle que lorsqu’il vise l’intérêt commun et non l’intérêt particulier de certains.

Les éditions Cartouche publient, comme à l’accoutumée, des textes touchant au destin tragique des amérindiens absolument sans aucun recul, sans appareil critique, sans distance, nous livrant une bibliographie en fin de compte édifiante à force de cécité. Ici, les mémoires de David Stern Crockett, héros de toutes les enfances, qui naquit un 17 août (1786) au bord de la rivière Nola Chucky. Chasseur dès son plus jeune âge, aimant volontiers faire le coup de poing en compagnie des rudes rouliers de cette brutale Amérique naissante, David se maria à Winchester l’année qui vit débuter la guerre d’extermination des Creeks. Saisissant l’opportunité, il s’engagea aussitôt dans l’armée pour "défendre le pays", écrit-il sans rire, quand il ne s’agissait que d’exterminer les indiens… Sa troupe franchit le Tenessee, pénétrant en territoire Creek. David saisit une nouvelle fois sa chance, se fait commando de chasse, traque le "gibier" indien dans les bois, fait du renseignement et gagnent en notoriété grâce aux coups tordus qu’il réussit avec quelques huit cent autres volontaires en quête de sensations fortes : ils encerclent la ville indienne de Black Warrior’s Town, la rase, y mettent le feu, enfermant dans leurs tentes femmes et enfants pour les brûler vifs et croquer ses exploits dans la plus parfaite insouciance d’une plume désinvolte, consignant sans état d’âme l’atrocité banale d’une escouade formée au massacre de masse… "On a brûlé la ville", répètera-t-il à longueur de pages, égrenant un périple tout simplement assassin, de villages en villages semant la mort et la terreur sans jamais en concevoir le moindre mal, avant de devenir trappeur et de consacrer sa retraite à forger sa légende, pour le plus grand plaisir des marchands d’innocence…--

Les éditions Cartouche publient, comme à l’accoutumée, des textes touchant au destin tragique des amérindiens absolument sans aucun recul, sans appareil critique, sans distance, nous livrant une bibliographie en fin de compte édifiante à force de cécité. Ici, les mémoires de David Stern Crockett, héros de toutes les enfances, qui naquit un 17 août (1786) au bord de la rivière Nola Chucky. Chasseur dès son plus jeune âge, aimant volontiers faire le coup de poing en compagnie des rudes rouliers de cette brutale Amérique naissante, David se maria à Winchester l’année qui vit débuter la guerre d’extermination des Creeks. Saisissant l’opportunité, il s’engagea aussitôt dans l’armée pour "défendre le pays", écrit-il sans rire, quand il ne s’agissait que d’exterminer les indiens… Sa troupe franchit le Tenessee, pénétrant en territoire Creek. David saisit une nouvelle fois sa chance, se fait commando de chasse, traque le "gibier" indien dans les bois, fait du renseignement et gagnent en notoriété grâce aux coups tordus qu’il réussit avec quelques huit cent autres volontaires en quête de sensations fortes : ils encerclent la ville indienne de Black Warrior’s Town, la rase, y mettent le feu, enfermant dans leurs tentes femmes et enfants pour les brûler vifs et croquer ses exploits dans la plus parfaite insouciance d’une plume désinvolte, consignant sans état d’âme l’atrocité banale d’une escouade formée au massacre de masse… "On a brûlé la ville", répètera-t-il à longueur de pages, égrenant un périple tout simplement assassin, de villages en villages semant la mort et la terreur sans jamais en concevoir le moindre mal, avant de devenir trappeur et de consacrer sa retraite à forger sa légende, pour le plus grand plaisir des marchands d’innocence…-- Il faut changer la société, nous dit Pierre Rosanvallon. La Gauche ne peut se contenter de corriger à la marge. Ce à quoi elle incline pourtant, nécessairement, par souci de real politik quand il s’agit avant tout de débarrasser le pays du dispendieux, du funeste Nicolas Sarkozy, quand il s’agit avant tout de rétablir les comptes de la Nation, d’éponger une dette colossale dont on voudrait nous rendre collectivement responsable quand elle n’est que le fait d’une poignée de nantis. Il faut économiser, payer, se sacrifier encore nous promet-on à mots feutrés, tant les dérives du règne sarko auront été monumentales. Au risque d’oublier que la citoyenneté ne peut plus se résumer au vote, à ces journées de dupes de l’urne propriétaire, qui n’a cessé dans notre beau pays de cristalliser cette communauté d’épreuve qu’est devenue la société française.

Il faut changer la société, nous dit Pierre Rosanvallon. La Gauche ne peut se contenter de corriger à la marge. Ce à quoi elle incline pourtant, nécessairement, par souci de real politik quand il s’agit avant tout de débarrasser le pays du dispendieux, du funeste Nicolas Sarkozy, quand il s’agit avant tout de rétablir les comptes de la Nation, d’éponger une dette colossale dont on voudrait nous rendre collectivement responsable quand elle n’est que le fait d’une poignée de nantis. Il faut économiser, payer, se sacrifier encore nous promet-on à mots feutrés, tant les dérives du règne sarko auront été monumentales. Au risque d’oublier que la citoyenneté ne peut plus se résumer au vote, à ces journées de dupes de l’urne propriétaire, qui n’a cessé dans notre beau pays de cristalliser cette communauté d’épreuve qu’est devenue la société française. Faire vivre l’idéal démocratique, dans ces conditions… Nous sommes loin du printemps des révolutions arabes, inventant des procédures quasi physiques de votes délibératifs, réactualisant ces fêtes qui transforment les individus en citoyens…

Faire vivre l’idéal démocratique, dans ces conditions… Nous sommes loin du printemps des révolutions arabes, inventant des procédures quasi physiques de votes délibératifs, réactualisant ces fêtes qui transforment les individus en citoyens… De mai à septembre 2008, Marie Cosnay à assisté aux audiences des étrangers présentés devant le juge des Libertés (et de la détention), à Bayonne. Elle a noté tout ce qui s’y est dit, mais aussi les faits, les gestes, les poses, les mimiques, des paroles saisies de chagrin, frappées par le néant. Elle a observé les juges, dépassés, débordés, désorientés. Elle a noté leur gêne, leurs erreurs, le discours toujours convenu du représentant du préfet accroché à ses chiffres, à l’application absurde de la Loi, comme dans le cas de ce sans-papiers arrêté au moment où il quittait le sol français pour retourner chez lui, enfermé désormais dans une prison française… Elle a noté la consternation des avocats, le manque de métier des commis d’office ou encore l’étonnement, sincère, du juge, que des français puissent accueillir, nourrir, loger des étrangers en situation irrégulière. Elle a consigné les vaines leçons de morales des autorités, constaté que dans les documents officiels de la Justice Française, ni le juge, ni le greffier, ni le représentant du Préfet ne savaient écrire le mot "Sikh". Elle a vu un irakien au sourire triste -n’a-t-on pas libéré son pays ?-, qui s’était introduit clandestinement en France pour y acheter les médicaments dont il avait besoin pour se soigner. Elle a vu le juge le renvoyer mourir en Irak en moins de cinq minutes trente. Elle a entendu cet étrange sabir que l’on parle dans les tribunaux. A qui s’adresse ces juges, incapables de prononcer même le nom des gens ? Elle a vu des enfants pleurer en vain, des femmes rejetées au nom des vindictes ordonnées par nos politiques. Elle a écouté les langues, toutes les langues du monde, une richesse, qui venaient bruisser dans le prétoire. Le hindi, le ourdou. Et la peur, l’angoisse, le désespoir. Elle a chronométré les quelques minutes consacrées à chacun. Parfois moins quand il n’existe pas de traducteur. Ou quand les dossiers s’accumulent de trop. Elle a vu le juge accélérer avant la pause de midi, se perdre dans ses fiches, s’énerver, se tromper, ne plus rien comprendre mais décider encore et s’agacer du ton d’un avocat offusqué de ce que la préfecture ait égaré le dossier de son client, expulsé par le laxisme de l’administration. Car le juge n’a pas le temps d’attendre. Il juge donc, comme il peut, sans trop d’états d’âme, et finit par ne plus délibérer.

De mai à septembre 2008, Marie Cosnay à assisté aux audiences des étrangers présentés devant le juge des Libertés (et de la détention), à Bayonne. Elle a noté tout ce qui s’y est dit, mais aussi les faits, les gestes, les poses, les mimiques, des paroles saisies de chagrin, frappées par le néant. Elle a observé les juges, dépassés, débordés, désorientés. Elle a noté leur gêne, leurs erreurs, le discours toujours convenu du représentant du préfet accroché à ses chiffres, à l’application absurde de la Loi, comme dans le cas de ce sans-papiers arrêté au moment où il quittait le sol français pour retourner chez lui, enfermé désormais dans une prison française… Elle a noté la consternation des avocats, le manque de métier des commis d’office ou encore l’étonnement, sincère, du juge, que des français puissent accueillir, nourrir, loger des étrangers en situation irrégulière. Elle a consigné les vaines leçons de morales des autorités, constaté que dans les documents officiels de la Justice Française, ni le juge, ni le greffier, ni le représentant du Préfet ne savaient écrire le mot "Sikh". Elle a vu un irakien au sourire triste -n’a-t-on pas libéré son pays ?-, qui s’était introduit clandestinement en France pour y acheter les médicaments dont il avait besoin pour se soigner. Elle a vu le juge le renvoyer mourir en Irak en moins de cinq minutes trente. Elle a entendu cet étrange sabir que l’on parle dans les tribunaux. A qui s’adresse ces juges, incapables de prononcer même le nom des gens ? Elle a vu des enfants pleurer en vain, des femmes rejetées au nom des vindictes ordonnées par nos politiques. Elle a écouté les langues, toutes les langues du monde, une richesse, qui venaient bruisser dans le prétoire. Le hindi, le ourdou. Et la peur, l’angoisse, le désespoir. Elle a chronométré les quelques minutes consacrées à chacun. Parfois moins quand il n’existe pas de traducteur. Ou quand les dossiers s’accumulent de trop. Elle a vu le juge accélérer avant la pause de midi, se perdre dans ses fiches, s’énerver, se tromper, ne plus rien comprendre mais décider encore et s’agacer du ton d’un avocat offusqué de ce que la préfecture ait égaré le dossier de son client, expulsé par le laxisme de l’administration. Car le juge n’a pas le temps d’attendre. Il juge donc, comme il peut, sans trop d’états d’âme, et finit par ne plus délibérer. "La haine est une défaite de l'imagination" Graham Greene –La Puissance et la Gloire.

"La haine est une défaite de l'imagination" Graham Greene –La Puissance et la Gloire.

Alors dire que cet homme est, c’est affirmer une parole qui s’éprouve en de multiples émotions, sentiments, affects. C’est porter au devant de lui dans le regard que nous lui adressons, même sans le connaître, cette parole de vie qui nous étreint. Quand bien même il n’en saurait rien. Lui. Au secours duquel notre regard (même impuissant) se porte. Charriant, en puissance d’être, cette parole qui nous est commune mais reste pourtant si souvent individuelle. Ce n’est plus alors un abîme que nous mesurons entre son image et lui, mais comblant cet abîme comme nous le pouvons, dans le pathétique d’une indignation qui peine à trouver son expression, ce que nous dessinons n’est rien moins qu’une affinité décisive, si l’on y songe un peu, capable d’unir les vivants à la vie en eux pour ne cesser de nous redonner vie.

Alors dire que cet homme est, c’est affirmer une parole qui s’éprouve en de multiples émotions, sentiments, affects. C’est porter au devant de lui dans le regard que nous lui adressons, même sans le connaître, cette parole de vie qui nous étreint. Quand bien même il n’en saurait rien. Lui. Au secours duquel notre regard (même impuissant) se porte. Charriant, en puissance d’être, cette parole qui nous est commune mais reste pourtant si souvent individuelle. Ce n’est plus alors un abîme que nous mesurons entre son image et lui, mais comblant cet abîme comme nous le pouvons, dans le pathétique d’une indignation qui peine à trouver son expression, ce que nous dessinons n’est rien moins qu’une affinité décisive, si l’on y songe un peu, capable d’unir les vivants à la vie en eux pour ne cesser de nous redonner vie. L’Etat contemporain a fini par s’identifier au territoire sur lequel il régnait. Des Peuples qui le composaient, il a nié la diversité pour instruire, littéralement, au sens juridique et pédagogique du terme, une nation prétendument unanime, ré-enracinée fictivement dans l’espace géographique qu’il s’était taillé.

L’Etat contemporain a fini par s’identifier au territoire sur lequel il régnait. Des Peuples qui le composaient, il a nié la diversité pour instruire, littéralement, au sens juridique et pédagogique du terme, une nation prétendument unanime, ré-enracinée fictivement dans l’espace géographique qu’il s’était taillé. L’immigré clandestin, dans ce contexte, ne peut incarner que la négation du territoire. On comprend alors le soin que l’Etat contemporain met à le pourchasser, partout où il croit en débusquer un…

L’immigré clandestin, dans ce contexte, ne peut incarner que la négation du territoire. On comprend alors le soin que l’Etat contemporain met à le pourchasser, partout où il croit en débusquer un… Et si dans ce topos le groupe est l’ennemi, l’ennemi le plus dangereux est celui qui relève du groupe aux origines décrétées "étrangères".

Et si dans ce topos le groupe est l’ennemi, l’ennemi le plus dangereux est celui qui relève du groupe aux origines décrétées "étrangères". Or les crimes contre l’humanité ont toujours été des crimes commis contre des groupes. Les victimes de ces crimes ont en effet toujours été d’abord identifiées comme relevant identitairement d’un groupe, ethnique, religieux, voire sexuel ou social.

Or les crimes contre l’humanité ont toujours été des crimes commis contre des groupes. Les victimes de ces crimes ont en effet toujours été d’abord identifiées comme relevant identitairement d’un groupe, ethnique, religieux, voire sexuel ou social. C’est sur cette phrase énigmatique pour quiconque ne s’est pas laissé aller à flâner dans cette ville gigantesque, que Hanns Zisehler conclut son essai. Et pourtant, avec quelle pertinence résume-t-elle l’histoire –et la géographie- d’une ville dont les dimensions excèdent de parte en part la réalité. L’étrangeté urbanistique de Berlin, cette ville qui tourne le dos à son paysage fluvial et flotte sur une immense étendue d’eau que l’on ne perçoit guère que dans la forme allégorique de ses friches, voire, hier, de ces no man’s land qui trouaient partout l’espace urbain, ou aujourd’hui dans ses interminables avenues aussi démesurées qu’invraisemblables, à se jeter dans de plus incommensurables places encore, aux allures d’embouchures et qui n’en finit pas de surgir ça et là en cascades sous les immeubles les plus inattendus, tient aussi à ce que nulle part on en touche le moindre centre.

C’est sur cette phrase énigmatique pour quiconque ne s’est pas laissé aller à flâner dans cette ville gigantesque, que Hanns Zisehler conclut son essai. Et pourtant, avec quelle pertinence résume-t-elle l’histoire –et la géographie- d’une ville dont les dimensions excèdent de parte en part la réalité. L’étrangeté urbanistique de Berlin, cette ville qui tourne le dos à son paysage fluvial et flotte sur une immense étendue d’eau que l’on ne perçoit guère que dans la forme allégorique de ses friches, voire, hier, de ces no man’s land qui trouaient partout l’espace urbain, ou aujourd’hui dans ses interminables avenues aussi démesurées qu’invraisemblables, à se jeter dans de plus incommensurables places encore, aux allures d’embouchures et qui n’en finit pas de surgir ça et là en cascades sous les immeubles les plus inattendus, tient aussi à ce que nulle part on en touche le moindre centre.  Pour paraphraser Martin Luther évoquant le déferlement de la langue allemande au moment de la Réforme, je dirais volontiers que la chute du mur réveilla ce grand géant endormi, Berlin, ville sans limites étendant au loin une ombre gigantesque. Mais avec moins d’appréhension et de sévérité qu’Hanns Zischler : Berlin excède Berlin, certes, mais de refondations en destructions, la ville a conservé son caractère, résistant à la nostalgie de son histoire sans céder aux sirènes d’un avenir que de toute façon l’Europe n’a pas su lui offrir.

Pour paraphraser Martin Luther évoquant le déferlement de la langue allemande au moment de la Réforme, je dirais volontiers que la chute du mur réveilla ce grand géant endormi, Berlin, ville sans limites étendant au loin une ombre gigantesque. Mais avec moins d’appréhension et de sévérité qu’Hanns Zischler : Berlin excède Berlin, certes, mais de refondations en destructions, la ville a conservé son caractère, résistant à la nostalgie de son histoire sans céder aux sirènes d’un avenir que de toute façon l’Europe n’a pas su lui offrir. Dans les années 1980, sans crier gare ni en informer leurs administrés et par un surprenant effet de domino, les villes françaises se sont mises à rompre avec leur identité fondée sur le blason, au profit du logo. On a ainsi assisté en France, impuissants les uns et les autres, à un changement radical dans la production des signes publiques de l’identité : après les villes, les départements, les régions, les Conseils régionaux, etc. ont suivi avec frénésie le mouvement. Le blason, qui traduisait un enracinement dans un territoire et une histoire a été purement et simplement éliminé. Elimination qui, à bien des égards, attestait d’une rupture des termes du contrat qui lie toute administration à la collectivité qui l’a élue. Que traduisait donc cette rupture, sur laquelle on a peu entendu de voix s’élever ? A quoi touchait-elle, sinon à ce qui fonde la légitimité de ces institutions, tout autant qu’au projet de Vie commune, voire au sens commun ?

Dans les années 1980, sans crier gare ni en informer leurs administrés et par un surprenant effet de domino, les villes françaises se sont mises à rompre avec leur identité fondée sur le blason, au profit du logo. On a ainsi assisté en France, impuissants les uns et les autres, à un changement radical dans la production des signes publiques de l’identité : après les villes, les départements, les régions, les Conseils régionaux, etc. ont suivi avec frénésie le mouvement. Le blason, qui traduisait un enracinement dans un territoire et une histoire a été purement et simplement éliminé. Elimination qui, à bien des égards, attestait d’une rupture des termes du contrat qui lie toute administration à la collectivité qui l’a élue. Que traduisait donc cette rupture, sur laquelle on a peu entendu de voix s’élever ? A quoi touchait-elle, sinon à ce qui fonde la légitimité de ces institutions, tout autant qu’au projet de Vie commune, voire au sens commun ? Avec le logo, non seulement l’histoire s’absente du cœur des villes, des départements, des régions, mais l’énergie dont il témoigne ne fait qu’interpeller l’extérieur, un extérieur lui-même non localisé, non localisable, générique.

Avec le logo, non seulement l’histoire s’absente du cœur des villes, des départements, des régions, mais l’énergie dont il témoigne ne fait qu’interpeller l’extérieur, un extérieur lui-même non localisé, non localisable, générique. Sortir les sociétés du temps pour les faire entrer dans le temps de l’événement. Que le présent ne soit plus l’articulation entre un passé et un avenir mais la réitération de son seul événement. Voilà peut-être au fond ce que nous condamnons dans cet impératif qu’il nous impose, alors qu’il semblait plutôt piquant quand il déconstruisait l’enfermement identitaire des villes, des régions. Dans ce que le logo cristallise artistiquement, ces valeurs de jaillissement, de volatilité, de flexibilité, d’efficacité, on pourrait reconnaître les valeurs d’un libéralisme presque sympathique, tourné vers le refus des pesanteurs du passé et s’accommodant mal de ce néo-libéralisme imbécile que nous connaissons, crispé sur des productions identitaires hébétées.

Sortir les sociétés du temps pour les faire entrer dans le temps de l’événement. Que le présent ne soit plus l’articulation entre un passé et un avenir mais la réitération de son seul événement. Voilà peut-être au fond ce que nous condamnons dans cet impératif qu’il nous impose, alors qu’il semblait plutôt piquant quand il déconstruisait l’enfermement identitaire des villes, des régions. Dans ce que le logo cristallise artistiquement, ces valeurs de jaillissement, de volatilité, de flexibilité, d’efficacité, on pourrait reconnaître les valeurs d’un libéralisme presque sympathique, tourné vers le refus des pesanteurs du passé et s’accommodant mal de ce néo-libéralisme imbécile que nous connaissons, crispé sur des productions identitaires hébétées. L’auteure nous parle à ce propos d’un "effet Bilbao", consacrant la transformation d’une région économique en perte de vitesse en un logo qui permit à la ville d’exister enfin dans la carte touristique internationale. Voilà donc tout ce que l’on pouvait espérer : un devenir de parc de loisir ou de complexe sportif, servi par une industrie culturelle performante, tandis que la valeur Travail se voyait relégué dans les salles obscures des plus poussiéreux musées. L’effet Bilbao soumis ainsi des régions entières à une logique de marques. Un imaginaire qui l’emportait bientôt sur la vieille histoire franquiste épouvantable de cette même ville. Pas sexy la torture infligée au basques. On généralisa l’amnésie mémorielle devant l’histoire. Les villes furent dessaisies de leur mission politique et de leurs fonctions collectives : elles se mirent à penser en termes de privatisation de l’espace public, pour favoriser des communautés privées d’intérêt. L’Histoire, au terme de ce petit tour de passe passe, semble alors bien n’être plus la dimension du sens que nous sommes, mais la dimension des intérêts que nous devons défendre, avec ou sans notre consentement… --

L’auteure nous parle à ce propos d’un "effet Bilbao", consacrant la transformation d’une région économique en perte de vitesse en un logo qui permit à la ville d’exister enfin dans la carte touristique internationale. Voilà donc tout ce que l’on pouvait espérer : un devenir de parc de loisir ou de complexe sportif, servi par une industrie culturelle performante, tandis que la valeur Travail se voyait relégué dans les salles obscures des plus poussiéreux musées. L’effet Bilbao soumis ainsi des régions entières à une logique de marques. Un imaginaire qui l’emportait bientôt sur la vieille histoire franquiste épouvantable de cette même ville. Pas sexy la torture infligée au basques. On généralisa l’amnésie mémorielle devant l’histoire. Les villes furent dessaisies de leur mission politique et de leurs fonctions collectives : elles se mirent à penser en termes de privatisation de l’espace public, pour favoriser des communautés privées d’intérêt. L’Histoire, au terme de ce petit tour de passe passe, semble alors bien n’être plus la dimension du sens que nous sommes, mais la dimension des intérêts que nous devons défendre, avec ou sans notre consentement… -- Le design graphique a tout envahi. Sans que l’on ait bien songé à en thématiser les raisons, ou les conséquences. Voici un outil dont les sociétés de la fin du XIXème siècle se sont dotés pour traiter visuellement les informations, les savoirs, tout autant que les fictions. Un outil qui prétendait réorganiser les conditions du lisible et du visible, inventer une syntaxe scripto-visuelle capable d’orienter le regard… et la lecture. Un outil qui a fini par construire un pouvoir exorbitant, pesant sur nos manières de lire, de comprendre, restructurant tout l’inconscient de la lecture. Ce qui du coup l’a investi d’une fonction éminemment politique, en plus d’une dimension culturelle : le design fut au cœur de la redéfinition des identités collectives, redéfinition concomitante d’un changement de l’organisation du temps dans nos sociétés, du statut du texte et de celui de l’image. Un changement qui dut beaucoup à la crise que la rationalité traversa à la fin du XIXème siècle, puis au déclin progressif des grands récits historiques qui avaient fondé la relation entre le politique et l’esthétique.

Le design graphique a tout envahi. Sans que l’on ait bien songé à en thématiser les raisons, ou les conséquences. Voici un outil dont les sociétés de la fin du XIXème siècle se sont dotés pour traiter visuellement les informations, les savoirs, tout autant que les fictions. Un outil qui prétendait réorganiser les conditions du lisible et du visible, inventer une syntaxe scripto-visuelle capable d’orienter le regard… et la lecture. Un outil qui a fini par construire un pouvoir exorbitant, pesant sur nos manières de lire, de comprendre, restructurant tout l’inconscient de la lecture. Ce qui du coup l’a investi d’une fonction éminemment politique, en plus d’une dimension culturelle : le design fut au cœur de la redéfinition des identités collectives, redéfinition concomitante d’un changement de l’organisation du temps dans nos sociétés, du statut du texte et de celui de l’image. Un changement qui dut beaucoup à la crise que la rationalité traversa à la fin du XIXème siècle, puis au déclin progressif des grands récits historiques qui avaient fondé la relation entre le politique et l’esthétique. Pour le prendre par un autre biais, dans les années 80, François Mitterrand adopta la logique médiatique, réservée au privé jusque là, introduisant de fait une rupture dans l’idée d’un Etat au service de l’intérêt général. Dans le sillage de cette marchandisation du Bien Commun, le design se vit ouvrir de nouveaux horizons, dans le domaine de la culture en particulier : l’épuisement des récits du devenir, qui sanctionna paradoxalement sous la présidence du changement socialiste l’épuisement des récits du changement et de la transformation sociale, plaça la culture dans une orbite marchande. Les musées, pour la bonne cause, devinrent des parcs d’attraction. La culture devint une industrie, détissant la valeur du Travail dans un pays qui ne savait plus donner de travail à ses citoyens. En corollaire, le spectacle de la culture sembla produire une amnésie mémorielle généralisée devant l’Histoire (sociale en particulier), à l’heure même où partout fleurissait l’incontournable devoir des mémoires… Exit l’émancipation sociale et politique des individus : la culture visait désormais autre chose, affirmant sa puissante marque de distinction sociale.

Pour le prendre par un autre biais, dans les années 80, François Mitterrand adopta la logique médiatique, réservée au privé jusque là, introduisant de fait une rupture dans l’idée d’un Etat au service de l’intérêt général. Dans le sillage de cette marchandisation du Bien Commun, le design se vit ouvrir de nouveaux horizons, dans le domaine de la culture en particulier : l’épuisement des récits du devenir, qui sanctionna paradoxalement sous la présidence du changement socialiste l’épuisement des récits du changement et de la transformation sociale, plaça la culture dans une orbite marchande. Les musées, pour la bonne cause, devinrent des parcs d’attraction. La culture devint une industrie, détissant la valeur du Travail dans un pays qui ne savait plus donner de travail à ses citoyens. En corollaire, le spectacle de la culture sembla produire une amnésie mémorielle généralisée devant l’Histoire (sociale en particulier), à l’heure même où partout fleurissait l’incontournable devoir des mémoires… Exit l’émancipation sociale et politique des individus : la culture visait désormais autre chose, affirmant sa puissante marque de distinction sociale. Presque tous les jours on nous redit

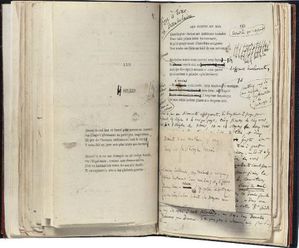

Presque tous les jours on nous redit La plage tournée n’est pas une page close

La plage tournée n’est pas une page close  Mais le brouillard déjà nous envahie, le chemin devient obscure.

Mais le brouillard déjà nous envahie, le chemin devient obscure.