Joël Jégouzo : vous avez créé Audiolib. Quand ? Pourquoi ? D'autres expériences éditoriales vous y ont-elles conduites ?

Joël Jégouzo : vous avez créé Audiolib. Quand ? Pourquoi ? D'autres expériences éditoriales vous y ont-elles conduites ?

Valérie Levy-Soussan : Nous avons créé Audiolib en 2007 et nous sommes lancés en 2008. Parce que nous avions remarqué que le livre audio était un domaine en fort développement dans des pays comme l'Allemagne ou les Etats-Unis déjà depuis quelques années, que les appareils permettant l'écoute (les lecteurs MP3 et smartphones) allaient faciliter la diffusion de cet usage, et que des groupes comme Hachette et Albin Michel estimaient devoir s'intéresser à la lecture sous toutes ses formes, et aux formes d'avenir. Il nous semblait que l'offre de livres audio en France était encore peu développée, notamment sur les nouveautés, les livres contemporains, et qu'il y avait place pour un nouvel acteur dynamique et professionnel, en termes d'auteurs, de qualité de production et de diffusion distribution. Le livre audio est un vrai enjeu pour l'avenir qui, sans se substituer au livre, lui donne sa forme la plus complète, en plus de le rendre accessible à tous.

jJ : Quel lectorat cibliez-vous alors ? Etait-ce clair dans votre esprit, et ce dès les premières parutions, qu'il fallait apporter un soin tout particulier à la qualité de l'atmosphère pour, justement, capter sinon faire naître un nouveau lectorat ?

V. L.-S. : Tout en sachant que cette forme de lecture était indispensable à une clientèle de personnes empêchées de lire, qui seraient une clientèle naturelle, qui saurait apprécier une qualité professionnelle d'enregistrement, nous avons parié sur un développement de ce lectorat, comme cela s'est fait dans les autres pays : des personnes pour qui l'écoute est un moyen plus séduisant d'entrer dans les textes, et des lecteurs qui peuvent vouloir trouver de nouveaux moments pour lire : une lecture qui accompagne la mobilité, ou d'autres loisirs manuels. Et oui, une qualité d'interprétation et d'enregistrement dans des studios professionnels, par des comédiens aguerris, nous a paru primordiale, pour séduire et susciter l'émotion.

jJ : Le tour de force que vous réussissez, à mon avis, est de transformer littéralement le rapport au texte initial, au point qu'il arrive nous arrive souvent, à K-libre par exemple, d'aimer la création que vous proposez, alors que nous n'avons pas apprécié le roman à partir duquel vous avez fait travailler vos équipes... Pour nous c'est très clair : nous distinguons absolument cette création de son original. Cela me rappelle Antonin J. Liehm, spécialiste du cinéma de l'ex-Europe de l'Est, parlant de ces très bons films inspirés de romans médiocres. On est dans autre chose là, mais le public en est-il convaincu ? Ne va-t-il pas vers le livre lu à travers le prisme du roman dont il s'inspire ? Les libraires également, mais j'y reviendrai...

V. L.-S. : Merci de vos compliments, et de votre fidélité : en effet, un livre audio apporte une dimension supplémentaire à la lecture silencieuse, mais qui, à notre avis, est déjà présente dans le texte, ou dans le travail d'écriture. C'est seulement à nous (réalisation et comédien) qu'il convient de la mettre à jour, de la révéler, sans trahir les intentions de l'auteur. Quand on lit, on est souvent pressé, on peut aller vite et ne s'attacher qu'au sens premier, manifeste. Le rythme, les sons, l'ironie, le suspense, sont mis en relief par une bonne lecture. Mais nous ne sommes pas non plus dans la mise en scène, dans l'adaptation, car nous sommes tenus par le respect de la phrase, du texte, et il y a une large matière pour travailler, en jouant sur le rythme, les intonations, le timbre, l'attaque, le phrasé. Un texte a toujours plusieurs dimensions, et plus il est écrit, plus il peut se prêter à des lectures différentes. En France en effet, on est moins habitué que dans les pays anglo-saxons par exemple à l'oralité, à la lecture à haute voix, aux performances publiques. Donc le lecteur va choisir d'abord un auteur, un livre, parce qu'il en a entendu parler. Ensuite, quand il aura pris l'habitude d'écouter, il tentera des choix qu'il n'aurait peut-être pas faits, et se laissera guider par nos propres découvertes. Mais c'est pour cela aussi qu'il faut que l'offre soit variée, car on n'a heureusement pas toujours les mêmes goûts.

jJ : L'objet livre audio est peu présent en librairie. C'est du moins mon impression. La confirmez-vous ? Peut-être parce que les libraires ne savent pas trop ce qu'ils vendent là, ni comment le présenter ? J'observe du reste que vous êtes toujours sous la catégorie livre, l'isbn commence par 978-2. Au fait, quel est le montant de la TVA sur le livre audio ? L'objet est ainsi vendu presque comme substitut du livre et non en tant que création à part entière. N'y a-t-il pas un problème de discours à mettre en place pour le sortir de ces réductions ?

V. L.-S. : Le livre audio est en effet encore un marché de "niche", au moins en France, où nous sommes attachés à la forme imprimée. Mais je le répète, la dimension sonore ne se substitue pas au texte, elle en est une des composantes. Un livre audio est bien la forme oralisée, sonore, émotionnelle car passant par la voix humaine, d'un livre, d'un texte, nés du travail et de l'imaginaire d'un écrivain sur le langage, puis en effet transmis par un comédien, un interprète, qui s'efforcent de retrouver les intentions conscientes ou non de l'auteur et s'il y entre une part de création propre au son, à la parole, nous restons dans l'univers du livre, pas des images, de la vidéo, de la musique. Certains contes sont des créations entièrement, directement nés de l'oralité, mais le livre audio est une façon de rendre le livre et le langage vivant. D'ailleurs, la TVA est de 5,5% pour les livres audio quand le livre imprimé existe, et de 20% pour des créations directement orales.

jJ : Qui établit les choix des livres que vous allez lire et sur quels critères ?

V. L.-S. : Notre petite équipe, qui lit beaucoup et suit ses propres goûts, mais se laisse aussi guider par les livres qui ont trouvé une place sur les tables de librairie, qui ont trouvé un public et un accueil critique, un bouche à oreilles favorable : car, comme vous l'avez dit, les libraires n'ont pas toujours le temps de tout écouter, et vous conseillent les livres qu'ils connaissent déjà. Comme l'offre n'est pas encore très développée, nous devons aller à l'essentiel, au plus évident, au détriment, parfois, de textes de qualité mais qui n'ont pas trouvé suffisamment de lecteurs. Nous sommes donc plutôt "suiveurs" par rapport au marché du livre, à la demande exprimée du public, ce qui n'empêche pas, au contraire, de faire nos propres choix.

jJ : Ne pouvez-vous imaginer d'ouvrir ces choix à des ouvrages plus "risqués" ? Je songe ici à des publications d'éditeurs moins connus.

V. L.-S. : Quand l'écoute sera plus répandue, qu'il existera des plateformes, des tribunes, des rubriques où le livre audio sera régulièrement chroniqué, nous pourrons le faire volontiers, mais déjà la publication audio est une prise de risque : les ventes ne représentent qu'une petite fraction de l'édition grand format. Nous ne pouvons ajouter deux types de risque, nous sommes obligés de travailler dans un cadre économique très tenu. Au prix de frustrations, et d'une limite à nos coups de coeur... Nous aimons aussi remettre quelques classiques contemporains à l'honneur, pour lesquels une voix nouvelle permet de redonner de l'actualité, comme pour Le Meilleur des mondes. D'autres éditeurs qui travaillent de manière plus artisanale que nous auront peut-être des contraintes moins fortes.

jJ : J'avais écouté avec passion votre 22/11/63, lu par François Montagut. Et puis j'avais presque regretté que vous n'en ayez pas fait un coffret événement. Le format le permet : ajouter des films d'actualité ou ces images qui ont fait le tour du monde de l'assassinat de Kennedy. Que cela n'ait pas été l'occasion de récapituler les discours, leurs actualités, de les traiter dans le temps, bref... presque un DVD compulsif sur cet événement et ses fictions, cette compulsion magistrale à laquelle le texte ouvre, qu'il donne à entendre justement. Une frustration idiote sans doute, mais le roman invitait à cette sidération pour ainsi dire. Vous avez développé un peu votre formule d'ailleurs, en insérant parfois des entretiens. Ne peut-on imaginer, le support l'autorisant, une amplification de l'objet ?

jJ : J'avais écouté avec passion votre 22/11/63, lu par François Montagut. Et puis j'avais presque regretté que vous n'en ayez pas fait un coffret événement. Le format le permet : ajouter des films d'actualité ou ces images qui ont fait le tour du monde de l'assassinat de Kennedy. Que cela n'ait pas été l'occasion de récapituler les discours, leurs actualités, de les traiter dans le temps, bref... presque un DVD compulsif sur cet événement et ses fictions, cette compulsion magistrale à laquelle le texte ouvre, qu'il donne à entendre justement. Une frustration idiote sans doute, mais le roman invitait à cette sidération pour ainsi dire. Vous avez développé un peu votre formule d'ailleurs, en insérant parfois des entretiens. Ne peut-on imaginer, le support l'autorisant, une amplification de l'objet ?

V. L.-S. : Nous étions très heureux de réaliser 22/11/63, et c'était déjà une décision anti-économique, étant donnée la durée (le plus long livre audio que nous ayons enregistré) et le petit public actuellement touché par l'audio. Pourtant, les oeuvres de King sont faites pour être entendues. Et si cela a donné envie de faire des recherches, de se documenter sur cette période, c'est déjà un très beau résultat. Encore une fois, vous avez sans doute raison, il y avait largement matière. Mais il y a là des raisons essentiellement économiques, nous ne sommes pas forcément équipés pour effectuer un important travail éditorial supplémentaire à celui de l'enregistrement. Les entretiens d'auteur sont un premier pas, le prolongement de l'oeuvre, comme pour Travail soigné avec Pierre Lemaître, nous faisons aussi des entretiens à caractère plus pédagogique (comme pour Si c'est un Homme, de Primo Levi, ou La Chambre claire de Roland Barthes, à paraître). Un objet hybride demande du travail, mais risque aussi d'être déroutant (à l'époque, les CD-rom n'ont pas été un franc succès...). Et il y a des questions de droits, les auteurs ne sont pas toujours d'accord pour que l'on ajoute d'autres éléments à leur texte.

jJ : Quel bilan tirez-vous dès à présent de ces années de publication ? Avez-vous une plus claire vision de votre lectorat ? Votre production va-t-elle se stabiliser, augmenter, diminuer ? Quelles sont vos meilleures ventes ? Allez-vous conservez cette ligne éditoriale ou la diversifier ? Je songe aux essais par exemple, aux "grands entretiens", voire à des expériences de textes spécialement écrits pour, et uniquement pour ces lectures...

V. L.-S. : Pour le moment, notre production est stable, autour de 70 titres par an. Nous serons attentifs à l'évolution du marché, en distribution physique et à la part que prend le numérique, qui apporte déjà une clientèle plus diversifiée, plus jeune. Nous restons sur un public de lecteurs, de personnes attirées par les créations des auteurs de l'écrit. Cette année, nos meilleures ventes ont été, sans surprise, Temps Glaciaires de Fred Vargas, Maman a tort de Michel Bussi, La Fille du train de Paula Hawkins, Millenium 4 de David Lagercrantz, et Yerruldelger, de Ian Manook, notre prix Audiolib 2015... Une année résolument polar. Mais aussi, en numérique, Fifty shades et Hunger games. Nous sommes plutôt spécialisés dans la fiction, car c'est la façon la plus simple pour se familiariser à l'audio, et le genre policier/thriller, qui par sa construction à suspense, se prête particulièrement à l'oralité et à l'immersion sonore. Nous faisons quelques essais, peu, car le choix est plus difficile à effectuer, et les sujets très divers. Bien sûr, nous avons une collection de livres "pratiques", qui fonctionne bien. Une de nos plus fortes ventes est Méditations, de Fabrice Midal, une méthode où la voix accompagne, guide la pratique de la méditation, plus facilement qu'en lisant un ouvrage imprimé. Nous réfléchissons aussi à des entretiens, mais nous ne nous dirigeons pas vers des créations originales en fiction, car il faudrait une autre structure éditoriale : ce sera peut-être pour plus tard, car les choses évoluent.

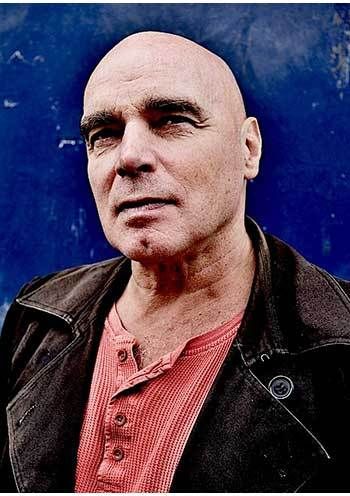

Antoine Tomé a donné vie au livre de Stephen King, Carnets noirs. Il s’en explique.

Antoine Tomé a donné vie au livre de Stephen King, Carnets noirs. Il s’en explique. jJ : Vous arrive-t-il de rencontrer l’auteur du roman que vous interprétez ? Avant ? Après ?

jJ : Vous arrive-t-il de rencontrer l’auteur du roman que vous interprétez ? Avant ? Après ?

La lecture se poursuit dans ces va-et-vient entrecoupés d’interrogations sur le sens à donner, les prononciations, une traduction. « Vingt-deux Jump Street ou twenty two ? », demande Antoine Tomé. « Je n’ai pas de note là-dessus », répond Eric Breia. «Bon, on va dire vingt-deux »… Parfois la chute d’une séquence enchante le comédien : « C’est beau cette fin : « il dort du grand sommeil dans une mare de sang coagulé qui attire les mouches ». Il s’arrête, adhère d’une moue à son propos. Le directeur artistique approuve : « C’est beau, oui ». Pas un mot de plus, un temps de silence puis le travail reprend. Quelques instants plus tard ils épiloguent sur une articulation phonétique : « DEUX gros cartons »… Mais on entend « DE »… Il faudrait appuyer pour entendre « DEUX »… On sent la concentration dans laquelle l’un et l’autre s’épaulent. Et cette sorte de récursivité qui amène Antoine Tomé à s’écouter lire, dans un chiasme qui m’est parfaitement étranger. On reprend. « C’est marrant comme mot, ‘torpide’. Rarement utilisé, tu ne trouves pas ? ». Reprise. « Tout va bien, tout va bien, tout va merveilleusement bien », s’exclame Antoine Tomé. « Quantité de vocables sont échangés sur la façon dont Hemingway omet tels mots utiles »… Des notes traînent sur la table de mixage. « On garde le ‘Vingt-et-un’. Il était somptueux »… Plus on entre dans la matinée et plus le comédien est à son texte. Il s’en est définitivement emparé. On mesure du coup, on le croit du moins, présomptueusement, comment tout cela fonctionne : c’est le ton qui décide de la littérature comme telle –songez au gueuloir de Flaubert. Antoine Tomé marque par le ton qu’il déploie l’entrée en littérature du texte qu’il tient entre ses mains. Qu’il extime, pour reprendre cette heureuse expression à Derrida, où l’intime du grain de sa voix donne corps au roman. Qu’il joue désormais. Oh, une infime chorégraphie à vrai dire, dans ce peu d’espace qui lui est imparti. Debout, la main appuyée contre le mur. Je ne vois du reste plus que cette main qui semble l’installer dans sa lecture, moins appuyée contre le mur que le soutenant, le portant, comme soupesant le réel auquel elle vient d’apporter une autre dimension. Cette main est comme une incantation silencieuse qui tiendrait l’écriture en haleine -sa palpitation. Plus d’hésitations. Il faut pourtant sortir le comédien de sa performance pour de nouveaux réglages : Eric Breia a devant lui une sorte de cahier des charges, une liasse de feuilles sur lesquelles je vois ça et là des notes indiquant une correction nécessaire par rapport au texte écrit, pour en asseoir la cohérence orale. Des notes sur la prononciation des mots étrangers la plupart du temps. Mais il est parfois impossible de sortir Antoine Tomé de son texte, plongé qu’il est dans une méditation mystérieuse et dans laquelle il semble s’être perdu, bien qu’il ne cesse de poursuivre sa lecture. « Ah oui, c’est Rodgers qui parle », s’arrête-t-il brusquement. Sur quoi était-il concentré ? Rodgers ? Ce dont Rodgers parlait ? On ne le saura jamais. Il est comme dans une bulle, découvrant le texte en même temps que nous, mais depuis un horizon qui ne sera jamais le nôtre à nous, lecteurs silencieux. C’est étrange du reste, ce parti pris du comédien, d’avoir refusé de lire le roman avant de l’interpréter. Un parti pris moins hasardeux qu’il n’y paraît et dans lequel tient tout son art, vertigineux : celui de donner vie à un récit, celui de nous contraindre à suivre sa voix au-dedans d’elle-même pour remonter vers ce point où tout peut commencer : la fiction. C’est curieusement dans cette geste de la main que j’ai cru comprendre cela : dans cette main qui témoignait de l’épreuve physique, du corps à corps avec le texte, mimant, soulignant la voix qui sourd d’une parole imposée et qui pourtant ne se dissout jamais totalement dans le sens que ce texte lui ouvre. Où donc la voix s’effectue-t-elle ? En quel lieu de sens hors de la pensée ? Quand tout fait sens en elle, à commencer par son grain. Aucune science du langage, aucun roman ne parviendra à se débarrasser de la voix. Et quelle voix que celle d’Antoine Tomé !

La lecture se poursuit dans ces va-et-vient entrecoupés d’interrogations sur le sens à donner, les prononciations, une traduction. « Vingt-deux Jump Street ou twenty two ? », demande Antoine Tomé. « Je n’ai pas de note là-dessus », répond Eric Breia. «Bon, on va dire vingt-deux »… Parfois la chute d’une séquence enchante le comédien : « C’est beau cette fin : « il dort du grand sommeil dans une mare de sang coagulé qui attire les mouches ». Il s’arrête, adhère d’une moue à son propos. Le directeur artistique approuve : « C’est beau, oui ». Pas un mot de plus, un temps de silence puis le travail reprend. Quelques instants plus tard ils épiloguent sur une articulation phonétique : « DEUX gros cartons »… Mais on entend « DE »… Il faudrait appuyer pour entendre « DEUX »… On sent la concentration dans laquelle l’un et l’autre s’épaulent. Et cette sorte de récursivité qui amène Antoine Tomé à s’écouter lire, dans un chiasme qui m’est parfaitement étranger. On reprend. « C’est marrant comme mot, ‘torpide’. Rarement utilisé, tu ne trouves pas ? ». Reprise. « Tout va bien, tout va bien, tout va merveilleusement bien », s’exclame Antoine Tomé. « Quantité de vocables sont échangés sur la façon dont Hemingway omet tels mots utiles »… Des notes traînent sur la table de mixage. « On garde le ‘Vingt-et-un’. Il était somptueux »… Plus on entre dans la matinée et plus le comédien est à son texte. Il s’en est définitivement emparé. On mesure du coup, on le croit du moins, présomptueusement, comment tout cela fonctionne : c’est le ton qui décide de la littérature comme telle –songez au gueuloir de Flaubert. Antoine Tomé marque par le ton qu’il déploie l’entrée en littérature du texte qu’il tient entre ses mains. Qu’il extime, pour reprendre cette heureuse expression à Derrida, où l’intime du grain de sa voix donne corps au roman. Qu’il joue désormais. Oh, une infime chorégraphie à vrai dire, dans ce peu d’espace qui lui est imparti. Debout, la main appuyée contre le mur. Je ne vois du reste plus que cette main qui semble l’installer dans sa lecture, moins appuyée contre le mur que le soutenant, le portant, comme soupesant le réel auquel elle vient d’apporter une autre dimension. Cette main est comme une incantation silencieuse qui tiendrait l’écriture en haleine -sa palpitation. Plus d’hésitations. Il faut pourtant sortir le comédien de sa performance pour de nouveaux réglages : Eric Breia a devant lui une sorte de cahier des charges, une liasse de feuilles sur lesquelles je vois ça et là des notes indiquant une correction nécessaire par rapport au texte écrit, pour en asseoir la cohérence orale. Des notes sur la prononciation des mots étrangers la plupart du temps. Mais il est parfois impossible de sortir Antoine Tomé de son texte, plongé qu’il est dans une méditation mystérieuse et dans laquelle il semble s’être perdu, bien qu’il ne cesse de poursuivre sa lecture. « Ah oui, c’est Rodgers qui parle », s’arrête-t-il brusquement. Sur quoi était-il concentré ? Rodgers ? Ce dont Rodgers parlait ? On ne le saura jamais. Il est comme dans une bulle, découvrant le texte en même temps que nous, mais depuis un horizon qui ne sera jamais le nôtre à nous, lecteurs silencieux. C’est étrange du reste, ce parti pris du comédien, d’avoir refusé de lire le roman avant de l’interpréter. Un parti pris moins hasardeux qu’il n’y paraît et dans lequel tient tout son art, vertigineux : celui de donner vie à un récit, celui de nous contraindre à suivre sa voix au-dedans d’elle-même pour remonter vers ce point où tout peut commencer : la fiction. C’est curieusement dans cette geste de la main que j’ai cru comprendre cela : dans cette main qui témoignait de l’épreuve physique, du corps à corps avec le texte, mimant, soulignant la voix qui sourd d’une parole imposée et qui pourtant ne se dissout jamais totalement dans le sens que ce texte lui ouvre. Où donc la voix s’effectue-t-elle ? En quel lieu de sens hors de la pensée ? Quand tout fait sens en elle, à commencer par son grain. Aucune science du langage, aucun roman ne parviendra à se débarrasser de la voix. Et quelle voix que celle d’Antoine Tomé ! Joël Jégouzo : vous avez créé Audiolib. Quand ? Pourquoi ? D'autres expériences éditoriales vous y ont-elles conduites ?

Joël Jégouzo : vous avez créé Audiolib. Quand ? Pourquoi ? D'autres expériences éditoriales vous y ont-elles conduites ? jJ : J'avais écouté avec passion votre 22/11/63, lu par François Montagut. Et puis j'avais presque regretté que vous n'en ayez pas fait un coffret événement. Le format le permet : ajouter des films d'actualité ou ces images qui ont fait le tour du monde de l'assassinat de Kennedy. Que cela n'ait pas été l'occasion de récapituler les discours, leurs actualités, de les traiter dans le temps, bref... presque un DVD compulsif sur cet événement et ses fictions, cette compulsion magistrale à laquelle le texte ouvre, qu'il donne à entendre justement. Une frustration idiote sans doute, mais le roman invitait à cette sidération pour ainsi dire. Vous avez développé un peu votre formule d'ailleurs, en insérant parfois des entretiens. Ne peut-on imaginer, le support l'autorisant, une amplification de l'objet ?

jJ : J'avais écouté avec passion votre 22/11/63, lu par François Montagut. Et puis j'avais presque regretté que vous n'en ayez pas fait un coffret événement. Le format le permet : ajouter des films d'actualité ou ces images qui ont fait le tour du monde de l'assassinat de Kennedy. Que cela n'ait pas été l'occasion de récapituler les discours, leurs actualités, de les traiter dans le temps, bref... presque un DVD compulsif sur cet événement et ses fictions, cette compulsion magistrale à laquelle le texte ouvre, qu'il donne à entendre justement. Une frustration idiote sans doute, mais le roman invitait à cette sidération pour ainsi dire. Vous avez développé un peu votre formule d'ailleurs, en insérant parfois des entretiens. Ne peut-on imaginer, le support l'autorisant, une amplification de l'objet ?

La liste est longue de ces persécutions qui font l'objet de rapports de plus en plus nombreux d' Amnesty international ou de la LDH qui mettent l'accent sur l'éducation, le logement, la santé, entre autres manquements au respect des droits de l'homme les plus élémentaires, rapports qui curieusement sont peu relayés ou même évoqués dans les médias.

La liste est longue de ces persécutions qui font l'objet de rapports de plus en plus nombreux d' Amnesty international ou de la LDH qui mettent l'accent sur l'éducation, le logement, la santé, entre autres manquements au respect des droits de l'homme les plus élémentaires, rapports qui curieusement sont peu relayés ou même évoqués dans les médias.

3 On en fait des specimen humains :

3 On en fait des specimen humains :

jJ : Une langue paraît surgir entre vous et Muzafer Bislim , ou plutôt dans ce va-et-vient vers un ailleurs à cette langue, le français en l’occurrence. Et tenez, le fait que ce soit la langue française, son interlocutrice, la féconde-t-elle d’une manière singulière ? Et quelle serait alors cette singularité, si tant est qu’il soit possible de la définir ?

jJ : Une langue paraît surgir entre vous et Muzafer Bislim , ou plutôt dans ce va-et-vient vers un ailleurs à cette langue, le français en l’occurrence. Et tenez, le fait que ce soit la langue française, son interlocutrice, la féconde-t-elle d’une manière singulière ? Et quelle serait alors cette singularité, si tant est qu’il soit possible de la définir ? jJ : C’est quoi pour vous, la tâche du traducteur ? Voyez-y clairement une référence en la matière au texte superbe de Walter Benjamin !

jJ : C’est quoi pour vous, la tâche du traducteur ? Voyez-y clairement une référence en la matière au texte superbe de Walter Benjamin ! jJ : Pourriez-vous nous raconter tout d’abord les conditions dans lesquelles vous avez croisé la route de Muzafer Bislim et de la langue rromani ? L’histoire que j’ai lue à ce sujet paraît tellement incroyable ! Que faisiez-vous donc dans les faubourgs de Skopje ?

jJ : Pourriez-vous nous raconter tout d’abord les conditions dans lesquelles vous avez croisé la route de Muzafer Bislim et de la langue rromani ? L’histoire que j’ai lue à ce sujet paraît tellement incroyable ! Que faisiez-vous donc dans les faubourgs de Skopje ? jJ : Comment travaillait Muzafer Bislim quand vous l’avez rencontré ? "Solitaire, immobile, "créateur enfantin", composant, la main bandée, des textes qu’il rythme en frappant une pièce de bois", écriviez-vous…

jJ : Comment travaillait Muzafer Bislim quand vous l’avez rencontré ? "Solitaire, immobile, "créateur enfantin", composant, la main bandée, des textes qu’il rythme en frappant une pièce de bois", écriviez-vous… jJ : A vous entendre, Muzafer Bislim serait le créateur d’une langue nouvelle, "pour un peuple à qui elle manque", affirmez-vous. Comment diable cette langue pourrait-elle manquer aux peuples Rroms tout d’abord ? Ou alors, qu’est-ce qui, dans son usage, serait venu à manquer ? Pouvez-vous nous expliciter par ailleurs ce travail entrepris par Muzafer Bislim ? Ce lent déchiffrage, l’invention d’un vocabulaire qui n’existait pas, etc. Vous évoquez ces mots construits plutôt que rétablis, à partir d’un vieux lexique rromani dont il se demandait même s’il était seulement fiable…

jJ : A vous entendre, Muzafer Bislim serait le créateur d’une langue nouvelle, "pour un peuple à qui elle manque", affirmez-vous. Comment diable cette langue pourrait-elle manquer aux peuples Rroms tout d’abord ? Ou alors, qu’est-ce qui, dans son usage, serait venu à manquer ? Pouvez-vous nous expliciter par ailleurs ce travail entrepris par Muzafer Bislim ? Ce lent déchiffrage, l’invention d’un vocabulaire qui n’existait pas, etc. Vous évoquez ces mots construits plutôt que rétablis, à partir d’un vieux lexique rromani dont il se demandait même s’il était seulement fiable… Médiéviste, Michael Clanchy avait publié sa biographie d’Abélard en 1997, à Oxford.

Médiéviste, Michael Clanchy avait publié sa biographie d’Abélard en 1997, à Oxford. jJ : Abélard logicien est-il précurseur de la Réforme ?

jJ : Abélard logicien est-il précurseur de la Réforme ? jJ : Pourquoi ce témoignage, aujourd'hui, cinquante ans après les faits ?

jJ : Pourquoi ce témoignage, aujourd'hui, cinquante ans après les faits ? Jeanne Puchol : L'ouvrage se présente en effet comme un livre et non comme un album de bande dessinée, tout simplement parce qu'il s'intègre dans une collection existant déjà aux éditions Tirésias, "Lieu est mémoire". Au départ, l'éditeur Michel Reynaud avait pensé mettre une jaquette illustrée ; puis, d'un commun accord, nous avons décidé que rien ne devait différencier ce titre des autres de la collection. La forme que l'ouvrage adopte - roman graphique - peut ainsi surprendre le lecteur qui l'ouvrirait en s'attendant à un essai... C'en est un, d'ailleurs, mais sous une forme hybridant textes et dessins.

Jeanne Puchol : L'ouvrage se présente en effet comme un livre et non comme un album de bande dessinée, tout simplement parce qu'il s'intègre dans une collection existant déjà aux éditions Tirésias, "Lieu est mémoire". Au départ, l'éditeur Michel Reynaud avait pensé mettre une jaquette illustrée ; puis, d'un commun accord, nous avons décidé que rien ne devait différencier ce titre des autres de la collection. La forme que l'ouvrage adopte - roman graphique - peut ainsi surprendre le lecteur qui l'ouvrirait en s'attendant à un essai... C'en est un, d'ailleurs, mais sous une forme hybridant textes et dessins. L'économie du noir et blanc joue bien sûr son rôle, surtout dans les images où le noir - qui est à la fois nuit, sang, pèlerines des policiers - vient engloutir personnages et décor. Noir, blanc : "Schwartze Milch der Frühe...", "Noir lait de l'aube...", oui, j'avais moi aussi le poème de Celan en tête - même si, j'y insiste, il n'y a pas à comparer Charonne et Auschwitz. Et tout particulièrement le vers suivant : "wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng", "nous pelletons le ciel en tombe là on ne gît pas à l'étroit", tel que le dit Celan lui-même, avec une voix murmurée, mourante. La douceur de la voix, la placidité des mots : en un fulgurant raccourci, toute l'horreur est dite des corps partis en fumée.

L'économie du noir et blanc joue bien sûr son rôle, surtout dans les images où le noir - qui est à la fois nuit, sang, pèlerines des policiers - vient engloutir personnages et décor. Noir, blanc : "Schwartze Milch der Frühe...", "Noir lait de l'aube...", oui, j'avais moi aussi le poème de Celan en tête - même si, j'y insiste, il n'y a pas à comparer Charonne et Auschwitz. Et tout particulièrement le vers suivant : "wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng", "nous pelletons le ciel en tombe là on ne gît pas à l'étroit", tel que le dit Celan lui-même, avec une voix murmurée, mourante. La douceur de la voix, la placidité des mots : en un fulgurant raccourci, toute l'horreur est dite des corps partis en fumée.