Incipit. La mer recouverte d’une jonchée de cadavres. Ailleurs, des corps se débattent. L’eau en tourmente. Des mains s’agrippent aux vagues, au vent, au vide. Ils appellent, ils crient, ils s’étouffent. Résistent avant de se rendre dans une ultime convulsion, les bras écartés. L’image est saisissante : celle d’une noyade collective. Mains, pieds, bras, jambes à battre les vagues qui se dérobent. Des centaines. Lui, se rappelle. Cette main agrippée au rebord du bateau. Ils étaient si nombreux. Trop nombreux. Lui ? Il est opticien. Il ne sait pas ce qu’il faut faire. Quels seraient les bons gestes ? Il va de main en main, il en arrache, cinq, dix, vingt, tandis que peu à peu son propre bateau s’enfonce dans l’eau. Ils sont trop nombreux. A Lampedusa raconte-t-il, on entend tous les jours des chiens errants hurler à la mort. Non loin de chez lui, il y a une crique paradisiaque et une poignée de bars. Des ados insouciants sur leurs scooters et partout des groupes d’africains jetés sur les sentiers. Le centre est débordé. Sans arrêt des barques accostent. Lampedusa compte plus de réfugiés que d’autochtones. Lui, il était venu à Lampedusa pour vivre en famille, tranquillement. Opticien. Sa boutique, ses deux enfants, sa femme Teresa. Octobre. Il aime caboter avec les siens, ou bien nager sereinement. La journée était belle, l’eau, immobile. Et puis… Au large, ils ont entendu des cris. Une rumeur. Non, des cris. Ils ne voyaient rien tout d’abord. Et peu à peu, en se rapprochant, les cris sont devenus des hurlements de terreur. Insoutenables. Il y avait des gens partout dans l’eau. Et ce cœur tragique de hurlements primitifs. Comment raconter ? Il revient sur l’incipit, sur ce choc initial : devant eux, des centaines de gens en train de se noyer. Que raconter ? Alors le récit recommence : ils sont huit sur son bateau, à plonger inlassablement, à agripper des mains, à hisser des corps exténués. Des femmes, des enfants. Combien d’autres ? Peut-être cinq-cents… Appel radio. En sauver le plus possible, se disent-ils. Le Galata se fraie un douloureux sillage parmi les noyés, les survivants, les corps perdus dans la mer. Il y a beaucoup d’enfants. Appel radio. C’est l’histoire de ce naufrage et de ces huit êtres lancés dans un sauvetage désespéré que raconte Emma-Jarre Kirby. Appel radio. Ces huit-là connaissent pourtant les lois : interdiction formelle de porter assistance aux naufragés. Un bateau de pêche, tout près, capte l’appel et s’éloigne aussitôt pour ne pas être mêlé à ça. Le Galata commence à sombrer. Impossible de renoncer à sauver des vies humaines. Ils sont cinquante-cinq à présent, sur un bateau fait pour transporter dix personnes… Appel radio. Le garde-côte arrive, leur intime l’ordre d’arrêter de chercher des survivants. Il leur interdit en outre de transférer leurs survivants pour en sauver d’autres. L’opticien est fou de rage. De dégoût. Ils doivent revenir au port ou couler désormais. Il ne peut s’y résoudre. Partout des mains se tendent vers le Galata, qui menace cette fois de couler. Au loin, d’autres bateaux laissent cette foule immense se noyer. Retour au port. Au débarcadère, la police les attend. Voilà. C’est fini. Les autres sont morts. Par centaines. Les journalistes vont s’emparer de cette tragédie. Et pour la première fois de sa vie, l’opticien va s’intéresser à ce qui se passe dans le centre d’hébergement. Des milliers d’immigrés y vivent. Faisant face à ces milliers d’autres, morts aux abords de la côte. Dans le cimetière de Lampedusa, un carré est réservé aux corps qui sont venus s’échouer sur la plage. 13 000 demandeurs d’asile sont entrés en Italie cette année-là. Une goutte dans le verre d’eau européen. Partout la police les a traqués, les a parqués. L’opticien en retrouvera quelques-uns de ceux qu’il a sauvés, qui risquent à présent la prison pour être entrés illégalement en Italie. Dont les Erythréens, pourtant sous protection officielle de l’ONU. A Lampedusa, il existe également un cimetière de bateaux de migrants. L’histoire revient, il remonte le récit, le clôt de nouveau sur cette scène de naufrage qu’il ne peut chasser de son esprit.

Incipit. La mer recouverte d’une jonchée de cadavres. Ailleurs, des corps se débattent. L’eau en tourmente. Des mains s’agrippent aux vagues, au vent, au vide. Ils appellent, ils crient, ils s’étouffent. Résistent avant de se rendre dans une ultime convulsion, les bras écartés. L’image est saisissante : celle d’une noyade collective. Mains, pieds, bras, jambes à battre les vagues qui se dérobent. Des centaines. Lui, se rappelle. Cette main agrippée au rebord du bateau. Ils étaient si nombreux. Trop nombreux. Lui ? Il est opticien. Il ne sait pas ce qu’il faut faire. Quels seraient les bons gestes ? Il va de main en main, il en arrache, cinq, dix, vingt, tandis que peu à peu son propre bateau s’enfonce dans l’eau. Ils sont trop nombreux. A Lampedusa raconte-t-il, on entend tous les jours des chiens errants hurler à la mort. Non loin de chez lui, il y a une crique paradisiaque et une poignée de bars. Des ados insouciants sur leurs scooters et partout des groupes d’africains jetés sur les sentiers. Le centre est débordé. Sans arrêt des barques accostent. Lampedusa compte plus de réfugiés que d’autochtones. Lui, il était venu à Lampedusa pour vivre en famille, tranquillement. Opticien. Sa boutique, ses deux enfants, sa femme Teresa. Octobre. Il aime caboter avec les siens, ou bien nager sereinement. La journée était belle, l’eau, immobile. Et puis… Au large, ils ont entendu des cris. Une rumeur. Non, des cris. Ils ne voyaient rien tout d’abord. Et peu à peu, en se rapprochant, les cris sont devenus des hurlements de terreur. Insoutenables. Il y avait des gens partout dans l’eau. Et ce cœur tragique de hurlements primitifs. Comment raconter ? Il revient sur l’incipit, sur ce choc initial : devant eux, des centaines de gens en train de se noyer. Que raconter ? Alors le récit recommence : ils sont huit sur son bateau, à plonger inlassablement, à agripper des mains, à hisser des corps exténués. Des femmes, des enfants. Combien d’autres ? Peut-être cinq-cents… Appel radio. En sauver le plus possible, se disent-ils. Le Galata se fraie un douloureux sillage parmi les noyés, les survivants, les corps perdus dans la mer. Il y a beaucoup d’enfants. Appel radio. C’est l’histoire de ce naufrage et de ces huit êtres lancés dans un sauvetage désespéré que raconte Emma-Jarre Kirby. Appel radio. Ces huit-là connaissent pourtant les lois : interdiction formelle de porter assistance aux naufragés. Un bateau de pêche, tout près, capte l’appel et s’éloigne aussitôt pour ne pas être mêlé à ça. Le Galata commence à sombrer. Impossible de renoncer à sauver des vies humaines. Ils sont cinquante-cinq à présent, sur un bateau fait pour transporter dix personnes… Appel radio. Le garde-côte arrive, leur intime l’ordre d’arrêter de chercher des survivants. Il leur interdit en outre de transférer leurs survivants pour en sauver d’autres. L’opticien est fou de rage. De dégoût. Ils doivent revenir au port ou couler désormais. Il ne peut s’y résoudre. Partout des mains se tendent vers le Galata, qui menace cette fois de couler. Au loin, d’autres bateaux laissent cette foule immense se noyer. Retour au port. Au débarcadère, la police les attend. Voilà. C’est fini. Les autres sont morts. Par centaines. Les journalistes vont s’emparer de cette tragédie. Et pour la première fois de sa vie, l’opticien va s’intéresser à ce qui se passe dans le centre d’hébergement. Des milliers d’immigrés y vivent. Faisant face à ces milliers d’autres, morts aux abords de la côte. Dans le cimetière de Lampedusa, un carré est réservé aux corps qui sont venus s’échouer sur la plage. 13 000 demandeurs d’asile sont entrés en Italie cette année-là. Une goutte dans le verre d’eau européen. Partout la police les a traqués, les a parqués. L’opticien en retrouvera quelques-uns de ceux qu’il a sauvés, qui risquent à présent la prison pour être entrés illégalement en Italie. Dont les Erythréens, pourtant sous protection officielle de l’ONU. A Lampedusa, il existe également un cimetière de bateaux de migrants. L’histoire revient, il remonte le récit, le clôt de nouveau sur cette scène de naufrage qu’il ne peut chasser de son esprit.

L’Opticien de Lampedusa, Emma-Jarre Kirby, éd. Equateurs, traduit de l’anglais par Mathias Mézard, juin 2016, 168 pages, 15 euros, ean : 9782849904589

Il fut soldat, une photo d’Emilie Dickinson en poche, une prière d’Augustin en tête. Rennes aujourd’hui. Dubrovnik est bien loin. Réfugié désormais. Mais un réfugié instruit. Dormant d’Ephèse… Sarajevo est loin. Tenue à distance, dans cette distance barbare que la littérature ouvre sous nos pas, croyant les affirmer. Rennes donc, et son foyer de réfugiés. Pour marquer sa différence, il cultive très tôt sa culture. Qui déferle ici en citations volumineuses. Une avalanche. On peut aimer, certes. Question de survie peut-être. Emouvant ? Poignant ? Il s’y refuse, jardinant l’ironie. La farce de la faim. La farce de la pauvreté. On veut bien. Le reste est littérature : son récit d’une fillette tuée un jour par un snipper. Sarajevo n’est pas si loin finalement. Touchant ? Il s’en défend bien sûr. Son projet avoué, dès qu’il arrive en France, c’est d’être écrivain. Une manière de survie. On veut bien. Etre Goncourt. On se dit que c’est bien du Gallimard, ça. En attendant, il faut bien labourer hors du champ littéraire ce qui seul l’enrichit : figurer par exemple des êtres réduits à leurs morceaux de corps. L’esthétique du désastre subsumée sous des climats railleurs… Nul doute qu’il n’ait un jour le Goncourt : Gallimard sait faire ça. Vainement, pour le propos qu’on ne saurait trop rappeler ici : des êtres réduits à leurs morceaux de corps, jetés à la figure de cette Europe, endormie dans son scandaleux silence. Il y a cette vision tout de même, de ce scandaleux silence. Trop soignée ici pour faire du bruit. Peut-être à cause de ces vingt-cinq années prises à l’élaborer ? Son onzième titre. Sur ces migrants qui constituent le test suprême, comme il l’expliquait dans un entretien au journal La Croix, pour cette Europe déshumanisée qui ne sait plus voir des hommes dans ses réfugiés.

Il fut soldat, une photo d’Emilie Dickinson en poche, une prière d’Augustin en tête. Rennes aujourd’hui. Dubrovnik est bien loin. Réfugié désormais. Mais un réfugié instruit. Dormant d’Ephèse… Sarajevo est loin. Tenue à distance, dans cette distance barbare que la littérature ouvre sous nos pas, croyant les affirmer. Rennes donc, et son foyer de réfugiés. Pour marquer sa différence, il cultive très tôt sa culture. Qui déferle ici en citations volumineuses. Une avalanche. On peut aimer, certes. Question de survie peut-être. Emouvant ? Poignant ? Il s’y refuse, jardinant l’ironie. La farce de la faim. La farce de la pauvreté. On veut bien. Le reste est littérature : son récit d’une fillette tuée un jour par un snipper. Sarajevo n’est pas si loin finalement. Touchant ? Il s’en défend bien sûr. Son projet avoué, dès qu’il arrive en France, c’est d’être écrivain. Une manière de survie. On veut bien. Etre Goncourt. On se dit que c’est bien du Gallimard, ça. En attendant, il faut bien labourer hors du champ littéraire ce qui seul l’enrichit : figurer par exemple des êtres réduits à leurs morceaux de corps. L’esthétique du désastre subsumée sous des climats railleurs… Nul doute qu’il n’ait un jour le Goncourt : Gallimard sait faire ça. Vainement, pour le propos qu’on ne saurait trop rappeler ici : des êtres réduits à leurs morceaux de corps, jetés à la figure de cette Europe, endormie dans son scandaleux silence. Il y a cette vision tout de même, de ce scandaleux silence. Trop soignée ici pour faire du bruit. Peut-être à cause de ces vingt-cinq années prises à l’élaborer ? Son onzième titre. Sur ces migrants qui constituent le test suprême, comme il l’expliquait dans un entretien au journal La Croix, pour cette Europe déshumanisée qui ne sait plus voir des hommes dans ses réfugiés. «La femme», essaie de penser. On sonne à sa porte. Elle est nue. Qui sonne ? Eux ? Elle ne songe tout d’abord qu’à aller chercher son petit dans la chambre. Le cacher. On sonne toujours. Elle s’habille, ouvre. Deux hommes. Affables. Costume cravate : «Nous sommes venus installer la peur»… Pour le bien du pays. Directive n° 359/13. Autrefois, expliquent-ils, cela prenait des années. Plus maintenant : les citoyens ont accepté d’avoir peur. La fable se déploie, en didascalies et dialogues. Quelle serait, pour cette femme, la peur idéale ? Ils cherchent. Ensemble. Elle et eux. Sans complicité, ce qui est déjà comme une résistance qu’ils n’apprécient guère. Ils lui rappellent tout d’abord ces contes que les mères lisent à leurs enfants. Les contes savent si bien installer la peur dans la vie des enfants ! Qui ne peuvent résister. Que pourrait-il faire ? Rien. L’enfant ne comprend rien à la cruauté du monde des adultes. Même quand les histoires finissent bien, la peur est installée. C’est quelque chose comme ça qu’il faut chercher, pour réinstaller la peur dans le ventre des adultes. Un récit capable de bien finir mais de très mal débuter. C’est à cela que servent les fictions. Tout un processus. Qui ne fonctionne vraiment que si l’on y collabore sans le savoir. Une peur adulte donc, pour elle. Peut-être celle d’une ville déserte, peuplée d’étrangers et de gens qui n’auraient plus aucun contact entre eux et dont les relations ne se nourriraient que de soupçon. Une ville raciste. Peuplée d’étrangers. En vrai ou fantasmés. Ils seraient «partout». On pourrait les épier derrière ses rideaux, entendre leurs crimes à la radio, leurs méfaits à la télé… Ou bien simplement xénophobe. Une ville xénophobe. Ce serait plus classe. Les installateurs poursuivent avec talent. De vrais artistes de variétés. La peur la meilleure ? Ah, mais oui bien sûr : la peur économique. Les lois du marché. La bourse inquiète. Les marchés... Tout puissants les marchés ! A faire et défaire les vies. Ils sont la grande rumeur assassine. N’existent que comme menace. Des marchés que l’on ne peut apaiser que par des sacrifices humains, quand on y songe. Les gens comprennent trop bien cela. Y souscrivent. Avec eux, oui, la peur tient toujours ses promesses. Ou bien la peur sanitaire. Celle de virus capables de traverser les océans. Pandémie. De celle qui rejoindrait le racisme : c’est toujours la faute de l’Autre. Nos enfants exposés, à cause de l’Autre. Peut-être plus efficace que l’horreur économique. Ou les deux conjugués. Bien sûr ! La crise et la nécessaire gestion du vivant ! Le désastre est partout. Ne resteraient que les forces armées et la police pour faire tenir tout ça. Et le terrorisme, pour maintenir la peur et faire de nous tous les otages d’un monde meilleur…

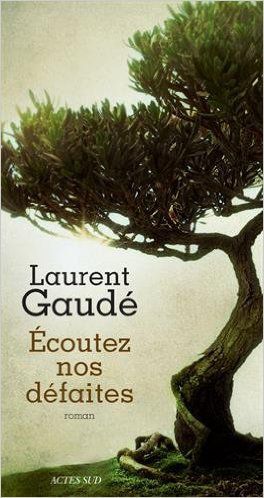

«La femme», essaie de penser. On sonne à sa porte. Elle est nue. Qui sonne ? Eux ? Elle ne songe tout d’abord qu’à aller chercher son petit dans la chambre. Le cacher. On sonne toujours. Elle s’habille, ouvre. Deux hommes. Affables. Costume cravate : «Nous sommes venus installer la peur»… Pour le bien du pays. Directive n° 359/13. Autrefois, expliquent-ils, cela prenait des années. Plus maintenant : les citoyens ont accepté d’avoir peur. La fable se déploie, en didascalies et dialogues. Quelle serait, pour cette femme, la peur idéale ? Ils cherchent. Ensemble. Elle et eux. Sans complicité, ce qui est déjà comme une résistance qu’ils n’apprécient guère. Ils lui rappellent tout d’abord ces contes que les mères lisent à leurs enfants. Les contes savent si bien installer la peur dans la vie des enfants ! Qui ne peuvent résister. Que pourrait-il faire ? Rien. L’enfant ne comprend rien à la cruauté du monde des adultes. Même quand les histoires finissent bien, la peur est installée. C’est quelque chose comme ça qu’il faut chercher, pour réinstaller la peur dans le ventre des adultes. Un récit capable de bien finir mais de très mal débuter. C’est à cela que servent les fictions. Tout un processus. Qui ne fonctionne vraiment que si l’on y collabore sans le savoir. Une peur adulte donc, pour elle. Peut-être celle d’une ville déserte, peuplée d’étrangers et de gens qui n’auraient plus aucun contact entre eux et dont les relations ne se nourriraient que de soupçon. Une ville raciste. Peuplée d’étrangers. En vrai ou fantasmés. Ils seraient «partout». On pourrait les épier derrière ses rideaux, entendre leurs crimes à la radio, leurs méfaits à la télé… Ou bien simplement xénophobe. Une ville xénophobe. Ce serait plus classe. Les installateurs poursuivent avec talent. De vrais artistes de variétés. La peur la meilleure ? Ah, mais oui bien sûr : la peur économique. Les lois du marché. La bourse inquiète. Les marchés... Tout puissants les marchés ! A faire et défaire les vies. Ils sont la grande rumeur assassine. N’existent que comme menace. Des marchés que l’on ne peut apaiser que par des sacrifices humains, quand on y songe. Les gens comprennent trop bien cela. Y souscrivent. Avec eux, oui, la peur tient toujours ses promesses. Ou bien la peur sanitaire. Celle de virus capables de traverser les océans. Pandémie. De celle qui rejoindrait le racisme : c’est toujours la faute de l’Autre. Nos enfants exposés, à cause de l’Autre. Peut-être plus efficace que l’horreur économique. Ou les deux conjugués. Bien sûr ! La crise et la nécessaire gestion du vivant ! Le désastre est partout. Ne resteraient que les forces armées et la police pour faire tenir tout ça. Et le terrorisme, pour maintenir la peur et faire de nous tous les otages d’un monde meilleur… Quelque chose vit en nous, qui nous échappe, qui nous transforme, «cet amas de tout», ce «je me souviens» de Perec, monde perdu à explorer, d’expériences qu’aussi bien, nous n’avons pas vécues mais qui ont marqué notre histoire commune. Bagdad, Beyrouth, Misrata. Le roman s’ouvre sur notre «désespoir besoin d’aimer», fracassé en défaites pathétiques que scandent l’absolu chaos des guerres passées. Celles d’Irak aussi bien, où l’on envoie toujours nos sicaires assassiner des êtres jugés encombrants. Ou celle d’avril 1861. Sans transition : l’Histoire est faite de cette matière grumeleuse que l’on régurgite sans cesse sans trop parvenir à s’en débarrasser une fois pour toute. 1861 donc, l’armée des confédérés, la défaite de Grant tout d’abord, l’amertume, la même peut-être que celle du petit empereur d’Ethiopie, ou celle d’Hannibal quand la victoire vint à lui manquer. C’est que l’Histoire, avant que d’être une peinture de batailles, est une histoire d’enfants enterrés vivants sous des tonnes de gravats que l’on cache un temps, mais dont les corps finissent toujours par remonter à la surface. Mais alors, de toutes ces batailles du passé, que faisons-nous ? Chaos ou convulsions ? Toujours reprises, toujours décisives, restaurées toujours, ressuscitées partout en massacres exaltés. Toutes ces batailles, toutes ces guerres, cela peut-il prendre sens encore ? Prenez Agamemnon… Que pourrait bien nous enseigner la guerre de Troie ? Ce que nous dit le mythe, affirme Laurent Gaudé, c’est qu’au fond, avant même de toucher les terres d’Asie mineure, Agamemnon avait perdu : il avait dû tuer sa fille, et qu’importe si on auréole ce meurtre de la théâtralité du sacrifice. Prenez Haïlé Sélassié. Sa bataille ? Une boucherie. Grant : sa victoire finale ? Une boucherie. Le roman traverse ainsi les époques la plume au fil de l’épée, les nouant sous couvert d’une intrigue contemporaine, l’histoire d’une barbouze à la solde des sales besognes dont toutes les républiques se gavent, les restes de Ben Laden en souffrance, comme un os à ronger, relique dérisoire qui refait surface ici, dans ce récit, pour en joindre les fils. D’Hannibal traversant le Rhône au fort Sunter, Laurent Gaudé nous parle de victoires affreuses. Car toute victoire est odieuse, qu’il nous fait boire jusqu’à la lie. Partout l’ivresse de détruire, de tuer. Et quand il n’y a pas d’ivresse, c’est le sang-froid des grands chefs de guerre qui nous apparaît abject : comment une telle distance peut-elle être possible ? Grant charge. Hannibal charge. Le petit roi d’Ethiopie fait charger son armée tout en sachant qu’il envoie ses hommes à la boucherie. La victoire est affaire de massacre. Quelle histoire nous raconte Laurent Gaudé au final ? Celle d’un art de la guerre qui doit beaucoup à la conception grecque du rapport à l’autre, où la bataille se résume à lancer au sacrifice sa troupe pour massacrer l’adversaire, tout comme dans l’éloquence antique la parole se conçoit comme d’une arme de destruction massive destinée à terrassée tout adversaire : on parle face à quelqu’un, non avec… Qu’importe les batailles donc, ou la succession des temps : la guerre est notre lieu, la violence notre état. Et l’art du roman s’y consomme en péripéties obligées. Si bien que ce récit captivant –mais toute bataille ne l’est-elle pas ?-, qui nous donne à voir les batailles du passé comme peu de récits d’historiens savent nous les restituer, s’immobilise à son tour dans cette soupe où gît l’Histoire. Combien de millions de morts encore, devant nous ? Tout continue sans cesse. L’Histoire est une défaite. C’est quoi au vrai, son souffle ? Celui de Grant brûlant les plaines, les villages, les populations… Les hommes finissent toujours vaincus. Alors tous meurent ensemble au sein du même chapitre. Grant, Hannibal, etc. Ils agonisent dans les mêmes pages, héros de fiction ou personnages réels. Pour ne reposer jamais en paix. Laurent Gaudé les a exhumés, lui le romancier, voleur de néant comme le sont les historiens ou les archéologues. Retournant in fine la question pour lui-même : un roman est-il une victoire ? Mais sur quoi ?

Quelque chose vit en nous, qui nous échappe, qui nous transforme, «cet amas de tout», ce «je me souviens» de Perec, monde perdu à explorer, d’expériences qu’aussi bien, nous n’avons pas vécues mais qui ont marqué notre histoire commune. Bagdad, Beyrouth, Misrata. Le roman s’ouvre sur notre «désespoir besoin d’aimer», fracassé en défaites pathétiques que scandent l’absolu chaos des guerres passées. Celles d’Irak aussi bien, où l’on envoie toujours nos sicaires assassiner des êtres jugés encombrants. Ou celle d’avril 1861. Sans transition : l’Histoire est faite de cette matière grumeleuse que l’on régurgite sans cesse sans trop parvenir à s’en débarrasser une fois pour toute. 1861 donc, l’armée des confédérés, la défaite de Grant tout d’abord, l’amertume, la même peut-être que celle du petit empereur d’Ethiopie, ou celle d’Hannibal quand la victoire vint à lui manquer. C’est que l’Histoire, avant que d’être une peinture de batailles, est une histoire d’enfants enterrés vivants sous des tonnes de gravats que l’on cache un temps, mais dont les corps finissent toujours par remonter à la surface. Mais alors, de toutes ces batailles du passé, que faisons-nous ? Chaos ou convulsions ? Toujours reprises, toujours décisives, restaurées toujours, ressuscitées partout en massacres exaltés. Toutes ces batailles, toutes ces guerres, cela peut-il prendre sens encore ? Prenez Agamemnon… Que pourrait bien nous enseigner la guerre de Troie ? Ce que nous dit le mythe, affirme Laurent Gaudé, c’est qu’au fond, avant même de toucher les terres d’Asie mineure, Agamemnon avait perdu : il avait dû tuer sa fille, et qu’importe si on auréole ce meurtre de la théâtralité du sacrifice. Prenez Haïlé Sélassié. Sa bataille ? Une boucherie. Grant : sa victoire finale ? Une boucherie. Le roman traverse ainsi les époques la plume au fil de l’épée, les nouant sous couvert d’une intrigue contemporaine, l’histoire d’une barbouze à la solde des sales besognes dont toutes les républiques se gavent, les restes de Ben Laden en souffrance, comme un os à ronger, relique dérisoire qui refait surface ici, dans ce récit, pour en joindre les fils. D’Hannibal traversant le Rhône au fort Sunter, Laurent Gaudé nous parle de victoires affreuses. Car toute victoire est odieuse, qu’il nous fait boire jusqu’à la lie. Partout l’ivresse de détruire, de tuer. Et quand il n’y a pas d’ivresse, c’est le sang-froid des grands chefs de guerre qui nous apparaît abject : comment une telle distance peut-elle être possible ? Grant charge. Hannibal charge. Le petit roi d’Ethiopie fait charger son armée tout en sachant qu’il envoie ses hommes à la boucherie. La victoire est affaire de massacre. Quelle histoire nous raconte Laurent Gaudé au final ? Celle d’un art de la guerre qui doit beaucoup à la conception grecque du rapport à l’autre, où la bataille se résume à lancer au sacrifice sa troupe pour massacrer l’adversaire, tout comme dans l’éloquence antique la parole se conçoit comme d’une arme de destruction massive destinée à terrassée tout adversaire : on parle face à quelqu’un, non avec… Qu’importe les batailles donc, ou la succession des temps : la guerre est notre lieu, la violence notre état. Et l’art du roman s’y consomme en péripéties obligées. Si bien que ce récit captivant –mais toute bataille ne l’est-elle pas ?-, qui nous donne à voir les batailles du passé comme peu de récits d’historiens savent nous les restituer, s’immobilise à son tour dans cette soupe où gît l’Histoire. Combien de millions de morts encore, devant nous ? Tout continue sans cesse. L’Histoire est une défaite. C’est quoi au vrai, son souffle ? Celui de Grant brûlant les plaines, les villages, les populations… Les hommes finissent toujours vaincus. Alors tous meurent ensemble au sein du même chapitre. Grant, Hannibal, etc. Ils agonisent dans les mêmes pages, héros de fiction ou personnages réels. Pour ne reposer jamais en paix. Laurent Gaudé les a exhumés, lui le romancier, voleur de néant comme le sont les historiens ou les archéologues. Retournant in fine la question pour lui-même : un roman est-il une victoire ? Mais sur quoi ? Apparatchikland… L’Algérie ? Un pays bloqué, coulé sous la chape de plomb du quatrième mandat de Bouteflika. Le pays de Monsieur Frère, de la méfia d’état, de la corruption endémique. Celui des oligarques, des chefs terroristes amnistiés et reçus dans les coulisses du pouvoir. Celui d’une police politique omniprésente. Celui du mépris étatique, la mer sous grilles, où les marches pacifiques sont interdites depuis 1992, où règne un état d’urgence sans partage, où le centralisme démocratique contraint les dirigeants à expliquer avec longanimité aux journalistes que leur raison d’être est de défendre la patrie en danger. De quel danger sinon celui que cette bureaucratie qui se fout de tout, inefficace et méchante, fait courir au pays lui-même ?... Un pays donc où jour après jour la logorrhée de la grandeur gaullienne de la patrie déferle sur les ondes jusqu’à plus soif. Où l’on «salit cette belle langue arabe en l’asservissant aux petits désirs de chefs en costards de mafieux des années 20 à Chicago.» Zone grise plutôt que pays de Droit, voire même de Lois tout court, où les militants du mouvement des chômeurs furent il y a peu violemment réprimés et où l’état a fini par rôder une technique de domination très sûre, en réprimant toujours très fort, tout en comptant sur la peur et l’autocensure comme mode de gestion de toute contestation possible. Un pays embaumé en somme, où dans la rue peut parfois surgir une parole libre, pourvu que personne ne l’entende. Un pays sous influence Qatari, chinoise, ni tout à fait réel ni tout à fait imaginaire, où tout peut s’écrire jusqu’au brutal rappel à l’ordre. Un pays immense cependant, «terre qui mime le ciel férocement», à la profondeur historique continue, dont la jeunesse, sentinelle de nos défaites communes, ne semble jamais vaincue, toujours en veille d’une insurrection promise. C’est cette ferveur que l’on retient au final, tout l’inverse du renoncement espéré par des autorités grabataires, dressée en quelques lignes magnifiques par Adlène Meddi évoquant Constantine, «livrée aux voyous d’un régime devenu caricature de lui-même» mais vive comme un feu sous la braise, dans sa superbe déclaration d’amour à la littérature, non comme consolation mais volonté d’une Histoire autre.

Apparatchikland… L’Algérie ? Un pays bloqué, coulé sous la chape de plomb du quatrième mandat de Bouteflika. Le pays de Monsieur Frère, de la méfia d’état, de la corruption endémique. Celui des oligarques, des chefs terroristes amnistiés et reçus dans les coulisses du pouvoir. Celui d’une police politique omniprésente. Celui du mépris étatique, la mer sous grilles, où les marches pacifiques sont interdites depuis 1992, où règne un état d’urgence sans partage, où le centralisme démocratique contraint les dirigeants à expliquer avec longanimité aux journalistes que leur raison d’être est de défendre la patrie en danger. De quel danger sinon celui que cette bureaucratie qui se fout de tout, inefficace et méchante, fait courir au pays lui-même ?... Un pays donc où jour après jour la logorrhée de la grandeur gaullienne de la patrie déferle sur les ondes jusqu’à plus soif. Où l’on «salit cette belle langue arabe en l’asservissant aux petits désirs de chefs en costards de mafieux des années 20 à Chicago.» Zone grise plutôt que pays de Droit, voire même de Lois tout court, où les militants du mouvement des chômeurs furent il y a peu violemment réprimés et où l’état a fini par rôder une technique de domination très sûre, en réprimant toujours très fort, tout en comptant sur la peur et l’autocensure comme mode de gestion de toute contestation possible. Un pays embaumé en somme, où dans la rue peut parfois surgir une parole libre, pourvu que personne ne l’entende. Un pays sous influence Qatari, chinoise, ni tout à fait réel ni tout à fait imaginaire, où tout peut s’écrire jusqu’au brutal rappel à l’ordre. Un pays immense cependant, «terre qui mime le ciel férocement», à la profondeur historique continue, dont la jeunesse, sentinelle de nos défaites communes, ne semble jamais vaincue, toujours en veille d’une insurrection promise. C’est cette ferveur que l’on retient au final, tout l’inverse du renoncement espéré par des autorités grabataires, dressée en quelques lignes magnifiques par Adlène Meddi évoquant Constantine, «livrée aux voyous d’un régime devenu caricature de lui-même» mais vive comme un feu sous la braise, dans sa superbe déclaration d’amour à la littérature, non comme consolation mais volonté d’une Histoire autre./image%2F1527769%2F20161011%2Fob_8c3576_watershipdown.jpg)

/image%2F1527769%2F20150622%2Fob_465bde_les-autodafeurs-tome-3.jpg)

/image%2F1527769%2F20150619%2Fob_1fbb3e_autodafeurs-t2.jpg)

/image%2F1527769%2F20150618%2Fob_2a09ef_les-autodafeurs-tome-1.jpg)

/image%2F1527769%2F20150616%2Fob_8aec80_being-kevin-brooks.bmp)