Dans les années 20 paraissait, à Paris et Varsovie, en français et en polonais, une revue d'avant-garde -L'Art contemporain-, dédiée à la création artistique et littéraire européenne. Co-dirigée par des intellectuels polonais et parisiens, cette revue au format insolite (30x40 cm) offrit une tribune rare aux polonais de l'avant-garde d'alors, convoquant parfois écrivains et peintres dans des registres peu habituels (Chirico en rédacteur plutôt qu'en peintre, par exemple, voire Picasso dans le même emploi). Une revue attestant alors d'échanges nourris, donnant à comprendre combien le filtre polonais fut important dans ces années pour l'appréhension du périmètre européen.

Dans les années 20 paraissait, à Paris et Varsovie, en français et en polonais, une revue d'avant-garde -L'Art contemporain-, dédiée à la création artistique et littéraire européenne. Co-dirigée par des intellectuels polonais et parisiens, cette revue au format insolite (30x40 cm) offrit une tribune rare aux polonais de l'avant-garde d'alors, convoquant parfois écrivains et peintres dans des registres peu habituels (Chirico en rédacteur plutôt qu'en peintre, par exemple, voire Picasso dans le même emploi). Une revue attestant alors d'échanges nourris, donnant à comprendre combien le filtre polonais fut important dans ces années pour l'appréhension du périmètre européen. Toute l’avant-garde s’y pressa, fiévreuse des théories qui dominaient alors l’espace du débat artistique.

Toute l’avant-garde put ainsi se tenir au courant des débats polonais particulièrement riches sur les questions de la place de l’art et de la littérature dans la société.

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art, quelle est sa place dans le monde, voire sa fonction politique? Certains répondaient à la hâte, d’autres prenaient le temps de recenser les symptômes et de dénoncer la prolifération des "ismes" qui déferlaient alors et prétendaient dicter les canons de l’acte créateur.

Débats intenses, houleux, extraordinairement féconds du côté polonais, où l’on refusait à s’enfermer dans des positions par trop doctrinales.

Le cubisme, le dadaïsme, le futurisme, le constructivisme, le surréalisme, le formisme pour les polonais, un mouvement étonnant, jamais étudié en France, la revue passa ainsi au crible tout ce que l’Europe inventait, cherchant à débusquer l’émotion artistique, au risque de ses formes et de ses contenus, dans un monde que l’on pressentait alors déjà comme un décor encombrant.

Je voudrais juste ici rappeler cette mémoire. Anecdotiquement, a travers l’évocation paresseuse de deux personnalités du monde de l’art de cette période oubliées aujourd’hui et donner à entendre une voie critique, désuète par endroits, pertinente à d’autres, dans son mouvement d’humeur par exemple, contre la conception généalogiste de la création artistique et le rangement des artistes au sein des chronologies construites -et même si elle ne sait trop argumenter cette humeur, juste pour me rappeler combien l’exercice critique est délicat, périlleux, voire une forfanterie dont on ferait tout aussi bien de se passer…

"Louis Marcoussis, écrit ainsi dans le numéro 1 de la revue Waldemar George, défend avec témérité cette tradition du dandysme artistique, de l’aristocratie de la pensée et du geste, de l’élégance mentale et corporelle, dont le peintre Manet a été l’ultime représentant. (…) Et pourtant, Marcoussis n’est pas un peintre mondain. (…)

"Fleur d’une civilisation plusieurs fois séculaire, (…), ce Polonais installé à Paris depuis un quart de siècle, a fait ses études de droit à Varsovie".

Cubiste, il fut volontiers cité dans la monographie sur Picasso publiée par André Lewel, comme l’un des tout premiers, sinon le premier à expérimenter cette forme d’expression picturale inspirée tout droit de l’art primitif des Tatras. L’occasion pour Waldemar de fustiger les critiques français qui ne se sont jamais penchés sur la question, et au-delà de celle des origines, l’occasion de vilipender les gloses généalogistes en matière d’histoire de l’art :

Cubiste, il fut volontiers cité dans la monographie sur Picasso publiée par André Lewel, comme l’un des tout premiers, sinon le premier à expérimenter cette forme d’expression picturale inspirée tout droit de l’art primitif des Tatras. L’occasion pour Waldemar de fustiger les critiques français qui ne se sont jamais penchés sur la question, et au-delà de celle des origines, l’occasion de vilipender les gloses généalogistes en matière d’histoire de l’art : "Il faut mettre fin à la légende des grands courants d’idées qui traversent l’univers et qui laissent leurs empreintes partout où ils accèdent. L’historien viennois Aloïs Riegl a démontré d’une manière décisive l’insanité de la doctrine de Semper, qui limitait nos fonctions créatrices à la solution des problèmes d’ordre technique, et qui présentait les artistes comme tributaires des matières que la nature mettait à leur portée. (…)

"Le cubisme était un continent sur le point d’être conquis. Il importe peu de savoir qui tient dans l’œuvre de cette conquête le rôle héroïque de Colomb (…).

Mais Waldemar n’en poursuit pas moins, dénonçant à juste titre cette histoire des arts que l’on ne cesse de nous écrire, et qui ne sait généralement mettre en série que des chronologies factices, ignorante d’autres influences qu’elle ne sait décrire.

Une ignorance qui l’aurait ainsi portée à voir en Marcoussis un "suiveur" moins talentueux qu’un Picasso, quand Marcoussis, "en plein cubisme analytique, tentait au contraire de rendre à l’élément frontal tout son ancien prestige."

Si bien qu’en "1928 Marcoussis tourne le dos au cubisme orthodoxe, au style ’école cubiste’, adopté par les deux hémisphères."

"(Mais) ce conflit entre l’élément plastique, entre le rythme propre à la construction de la beauté et une figuration magique et dramatique était perceptible dans la plupart de ses toiles. Or ce conflit a été aplani (par les cubistes officiels). (…)

"Marcoussis abandonne alors un mode qui comportait une interprétation de la réalité conforme, sinon aux apparences, aux lois régissant le mécanisme de l’œil, du moins à sa logique. Le cubisme n’est qu’un surnaturisme, une vision neuve des faits soumise à l’action d’une analyse ardente, une reconstruction de l’univers visible, un style elliptique susceptible d’être traduit en chiffres, connus de tous. (..)

"C’est (ainsi) en vain qu’on chercherait dans les tableaux que Louis Marcoussis livrera au public, lors de sa prochaine exposition, cette cadence organique qui liait les formes les unes aux autres et qui scellait l’unité de la surface. Point de sciures plastiques, basées sur des associations d'objets, voire d'images. (...)

"Une écriture tranchante, celle d’un homme qui énonce sa pensée avec force. Des formes à claire-voie que supporte une armature spatiale de plans opaques. (…)

"Marcoussis ne s’adresse désormais qu’à l’imagination. Devant ses toiles qui sont des mimogrammes, des formules rituelles ou des phrases musicales, il ne vient à l’idée de personne de songer à des problèmes posés et résolus. (…)

"Marcoussis refuse l’académisme, cette pierre d’achoppement des révolutionnaires, et brûle les théories de l’allitération. Au rythme formel il a substitué un mouvement figuré. A présent, il isole ses figures. Il transforme les rapports des surfaces en rapport d’espaces. Il émancipe les vides, les intervalles. Seule, la donnée poétique unifie son tableau. Elle en devient le principe, l’idée force. A l’empirisme et au rationnel il a préféré une forme sur laquelle l’expérience ne peut avoir aucune prise, une forme qui est une pure pensée créatrice, pure mode d’émotion, pure subjectivité."--joël jégouzo--.

Revue L'Art contemporain, rédaction : 21, rue Valette, Paris 5ème, n°1, Kilométrage 0, janvier 1929, cote FN 14608, BNF. Image : Marcoussis, Une bouteille de whisky et un paquet de scaferlati (1913), Huile sur papier marouflé sur toile (55 x 46). Marcoussis :La table (1930), Eau-forte (25 x 18). Nombre de tableaux de Marcoussis sont visibles au Musée de Dijon.

Dans les années 20 paraissait, à Paris et Varsovie, en français et en polonais, une revue d'avant-garde -L'Art contemporain-, dédiée à la création artistique et littéraire européenne. Co-dirigée par des intellectuels polonais et parisiens, cette revue au format insolite (30x40 cm) offrit une tribune rare aux polonais de l'avant-garde d'alors, convoquant parfois écrivains et peintres dans des registres peu habituels (Chirico en rédacteur plutôt qu'en peintre, par exemple, voire Picasso dans le même emploi). Une revue attestant alors d'échanges nourris, donnant à comprendre combien le filtre polonais fut important dans ces années pour l'appréhension du périmètre européen.

Dans les années 20 paraissait, à Paris et Varsovie, en français et en polonais, une revue d'avant-garde -L'Art contemporain-, dédiée à la création artistique et littéraire européenne. Co-dirigée par des intellectuels polonais et parisiens, cette revue au format insolite (30x40 cm) offrit une tribune rare aux polonais de l'avant-garde d'alors, convoquant parfois écrivains et peintres dans des registres peu habituels (Chirico en rédacteur plutôt qu'en peintre, par exemple, voire Picasso dans le même emploi). Une revue attestant alors d'échanges nourris, donnant à comprendre combien le filtre polonais fut important dans ces années pour l'appréhension du périmètre européen.  Cubiste, il fut volontiers cité dans la monographie sur Picasso publiée par André Lewel, comme l’un des tout premiers, sinon le premier à expérimenter cette forme d’expression picturale inspirée tout droit de l’art primitif des Tatras. L’occasion pour Waldemar de fustiger les critiques français qui ne se sont jamais penchés sur la question, et au-delà de celle des origines, l’occasion de vilipender les gloses généalogistes en matière d’histoire de l’art :

Cubiste, il fut volontiers cité dans la monographie sur Picasso publiée par André Lewel, comme l’un des tout premiers, sinon le premier à expérimenter cette forme d’expression picturale inspirée tout droit de l’art primitif des Tatras. L’occasion pour Waldemar de fustiger les critiques français qui ne se sont jamais penchés sur la question, et au-delà de celle des origines, l’occasion de vilipender les gloses généalogistes en matière d’histoire de l’art :

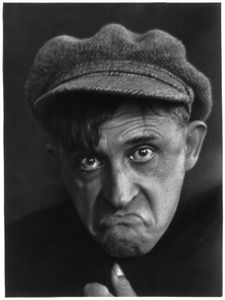

Dans l’un de ses articles publiés en 1934, Witkacy renvoyait le lecteur à ses autres études de la façon suivante : "cf la critique des opinions de T. Kotarkinski, 1935, enfouie dans les tiroirs de mon bureau et ceux du bureau de Kotarkinsky".

Dans l’un de ses articles publiés en 1934, Witkacy renvoyait le lecteur à ses autres études de la façon suivante : "cf la critique des opinions de T. Kotarkinski, 1935, enfouie dans les tiroirs de mon bureau et ceux du bureau de Kotarkinsky". Cela pour l’analyse. Je ne voudrais pas lui faire à présent une "gueule", fût-elle d’écrivain…

Cela pour l’analyse. Je ne voudrais pas lui faire à présent une "gueule", fût-elle d’écrivain… "Même Athanase, cet improductif, mais assez intelligent, malgré une aptitude exceptionnelle à fixer les plus menus états d’âme, ne cessait de croiser en chemin son sosie intellectuel, lequel tendait vers la liquidation totale de tout son petit magasin mental.

"Même Athanase, cet improductif, mais assez intelligent, malgré une aptitude exceptionnelle à fixer les plus menus états d’âme, ne cessait de croiser en chemin son sosie intellectuel, lequel tendait vers la liquidation totale de tout son petit magasin mental. "Vivre ? Non. - Notre existence est remplie et sa coupe déborde !

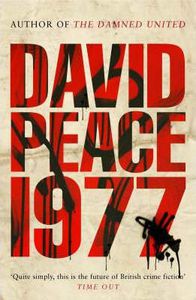

"Vivre ? Non. - Notre existence est remplie et sa coupe déborde ! L’année du jubilé royal et celle de l’éventreur du Yorkshire, terrain de jeu sauvage de la police, des journalistes, des truands et du tueur, où ne s’affrontent que des démons médiocres – d’autant plus féroces donc. Une grande débâcle en somme, dans cette immense partie de cache-cache dans les rues de Leeds. Or cet univers glauque, où la fange le dispute à l’ignominie, est servi par une écriture de pure dénotation qui, de contractions brutales en phrases arides, vous assènent des scènes d’une violence inouïe. Une grande débâcle narrative en quelque sorte : David Peace déserte les conventions d’écriture et par sa double narration, ses contrepoints, ses ruptures narratives, nous projette de plain-pied dans l’Histoire telle que nous l’éprouvons désormais, erratique, indéchiffrable, violente jusqu’à l’écœurement d’une abjection sans nom.

L’année du jubilé royal et celle de l’éventreur du Yorkshire, terrain de jeu sauvage de la police, des journalistes, des truands et du tueur, où ne s’affrontent que des démons médiocres – d’autant plus féroces donc. Une grande débâcle en somme, dans cette immense partie de cache-cache dans les rues de Leeds. Or cet univers glauque, où la fange le dispute à l’ignominie, est servi par une écriture de pure dénotation qui, de contractions brutales en phrases arides, vous assènent des scènes d’une violence inouïe. Une grande débâcle narrative en quelque sorte : David Peace déserte les conventions d’écriture et par sa double narration, ses contrepoints, ses ruptures narratives, nous projette de plain-pied dans l’Histoire telle que nous l’éprouvons désormais, erratique, indéchiffrable, violente jusqu’à l’écœurement d’une abjection sans nom. Nos arrière-grands-parents plan-chaient encore sur ce manuel destiné à l'édification de leur belle jeunesse.

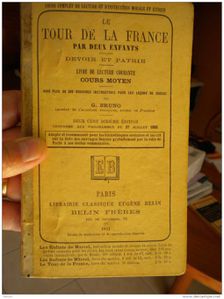

Nos arrière-grands-parents plan-chaient encore sur ce manuel destiné à l'édification de leur belle jeunesse. Car la France s’y affirme comme une géographie plutôt qu’une histoire ! Et pour cause : cette histoire n’est pas encore écrite, du moins, elle ne l’est que dans les couches savantes et aristocratiques de cet ensemble baptisé France par les grands géographes français du XIXème siècle, qui avaient opéré à ce renversement, préparé il est vrai par le concept d'année zéro de la Révolution (1792 : le français est rendu obligatoire sur tout le sol national constitué -il mettra encore des décennies avant de s'y établir). Mais il s'accomplit dans ce manuel avec une rare énergie, à destination des couches bourgeoises et populaires, sinon rurales. C'est donc dans cette sémantique du géographe –sinon du botaniste, sans doute pour enraciner dans la mentalité des futurs français (la population qui peuple l’espace géographique nommé France) l’idée du Droit du sol- que prennent pied les métaphores de la nation comme nation organique. "Le plus beau des jardins, c'est celui où il y a les plus belles espèces de fleurs. Eh bien, petit, la France est ce jardin". Or, dans ce jardin, l'histoire ne s'ouvre qu'au hasard de la promenade, comme autant de fenêtres sur l'imaginaire de la vie des Grands Hommes, au fond toujours la même malgré ses apparences de diversité : celle du service de la Patrie. Il n'y a ainsi plus aucune profondeur historique dans cette histoire qu’ils écrivent, mais un rapport de contiguïté que l’histoire entretiendrait avec l'espace qui l'exprimerait.

Car la France s’y affirme comme une géographie plutôt qu’une histoire ! Et pour cause : cette histoire n’est pas encore écrite, du moins, elle ne l’est que dans les couches savantes et aristocratiques de cet ensemble baptisé France par les grands géographes français du XIXème siècle, qui avaient opéré à ce renversement, préparé il est vrai par le concept d'année zéro de la Révolution (1792 : le français est rendu obligatoire sur tout le sol national constitué -il mettra encore des décennies avant de s'y établir). Mais il s'accomplit dans ce manuel avec une rare énergie, à destination des couches bourgeoises et populaires, sinon rurales. C'est donc dans cette sémantique du géographe –sinon du botaniste, sans doute pour enraciner dans la mentalité des futurs français (la population qui peuple l’espace géographique nommé France) l’idée du Droit du sol- que prennent pied les métaphores de la nation comme nation organique. "Le plus beau des jardins, c'est celui où il y a les plus belles espèces de fleurs. Eh bien, petit, la France est ce jardin". Or, dans ce jardin, l'histoire ne s'ouvre qu'au hasard de la promenade, comme autant de fenêtres sur l'imaginaire de la vie des Grands Hommes, au fond toujours la même malgré ses apparences de diversité : celle du service de la Patrie. Il n'y a ainsi plus aucune profondeur historique dans cette histoire qu’ils écrivent, mais un rapport de contiguïté que l’histoire entretiendrait avec l'espace qui l'exprimerait. Pour en rendre compte, il faudrait au fond accomplir un détour par la langue anglaise, qui différencie nettement l'Histoire (history) des histoires (stories). La consistance de l'identité française ainsi décrite ne relève pas de la compétence historique, mais idéologique : elle est une storie, une fable à l’usage des enfants.

Pour en rendre compte, il faudrait au fond accomplir un détour par la langue anglaise, qui différencie nettement l'Histoire (history) des histoires (stories). La consistance de l'identité française ainsi décrite ne relève pas de la compétence historique, mais idéologique : elle est une storie, une fable à l’usage des enfants. Jean-Loup Amselle intervient dans un débat qui n’est pas le sien, ou plutôt, qui n’est pas celui de sa discipline : l’anthropologie. Et ce faisant, il se couvre de ridicule, au mieux, car au pire, il émarge aux idéologies les plus douteuses, à défendre d’une part pareillement cette abstraction commode qu’est le modèle républicain français, aussi vide de sens public qu’il est abstrait, et prétendre d’autre part que ce modèle serait, le malheureux, assailli dans on sait trop bien quelle croisade il nous faudrait livrer, par un multiculturalisme anglo-saxon hérité des plus sombres agitations germaniques autour du concept de Kultur, associées à la désastreuse influence de la french theory sur les milieux universitaires américains…

Jean-Loup Amselle intervient dans un débat qui n’est pas le sien, ou plutôt, qui n’est pas celui de sa discipline : l’anthropologie. Et ce faisant, il se couvre de ridicule, au mieux, car au pire, il émarge aux idéologies les plus douteuses, à défendre d’une part pareillement cette abstraction commode qu’est le modèle républicain français, aussi vide de sens public qu’il est abstrait, et prétendre d’autre part que ce modèle serait, le malheureux, assailli dans on sait trop bien quelle croisade il nous faudrait livrer, par un multiculturalisme anglo-saxon hérité des plus sombres agitations germaniques autour du concept de Kultur, associées à la désastreuse influence de la french theory sur les milieux universitaires américains… De même, l’on veut bien applaudir des deux mains à la dénonciation d’une Gauche qui aura failli ces dernières décennies, en abandonnant les classes laborieuses aux discours les plus tragiques de la République.

De même, l’on veut bien applaudir des deux mains à la dénonciation d’une Gauche qui aura failli ces dernières décennies, en abandonnant les classes laborieuses aux discours les plus tragiques de la République. Comment ne pas comprendre qu’une société telle que la nôtre ne peut durer si les individus qui la composent ne trouvent pas le moyen de s’y repérer positivement ? C’est-à-dire dégager de leur expérience les supports de cohésions suffisants, comme le disent les chercheurs en sciences sociales. Allez dans les banlieues, étudier ces supports autorisés de cohésions suffisants ! Regardez comment la République y a façonné son désordre social. Partout ailleurs, dans les sociétés contemporaines, l’ordre social est tributaire du droit. Regardez comment la République française a sorti elle-même le droit des cités. Examinez-le simplement, dans les articulations les plus basiques de l’identification -nom, domicile, état civil-, appelez-vous Mohamed et travaillez votre parcours dans le neuf-trois.

Comment ne pas comprendre qu’une société telle que la nôtre ne peut durer si les individus qui la composent ne trouvent pas le moyen de s’y repérer positivement ? C’est-à-dire dégager de leur expérience les supports de cohésions suffisants, comme le disent les chercheurs en sciences sociales. Allez dans les banlieues, étudier ces supports autorisés de cohésions suffisants ! Regardez comment la République y a façonné son désordre social. Partout ailleurs, dans les sociétés contemporaines, l’ordre social est tributaire du droit. Regardez comment la République française a sorti elle-même le droit des cités. Examinez-le simplement, dans les articulations les plus basiques de l’identification -nom, domicile, état civil-, appelez-vous Mohamed et travaillez votre parcours dans le neuf-trois. Dans les confins algériens, cinquante rappelés s’ennuient. L’ennemi n’est guère ici qu’une catégorie abstraite, qu’incarnent de loin en loin des bergers que nos rappelés s’efforcent de travestir en terroristes, sans jamais y parvenir : les bergers restent des bergers, exaspérés, inquiets, bousculés, mais pacifistes malgré leurs craintes et leurs colères contre ces hommes imbéciles qui veulent les voir souffrir. Nos bidasses s’ennuient finalement tellement que la tentation de fabriquer une gégène leur vient à l’esprit. Pour voir. Parce qu’ils ont entendu parlé de la gégène. Parce que d’autres sections s’y livrent avec bonheur, parce qu'on raconte qu'elle peut aider au moral des troupes. Ou alors ils aimeraient avoir des bêtes autour d’eux. La gégène ou une bête. Domestique. Un chien par exemple, parce qu’ils sont paysans, qu’ils ont perdu leurs repères et ne savent plus quels usages ni quelles règles honorer. Mais leur sous-lieutenant ne l’entend pas ainsi. Lui aimerait jouer les pacificateurs. Construire une école, instruire les enfants algériens. En français bien évidemment. De la beauté du français. Sa langue. Pas la leur. Que personne ne connaît du reste dans sa section. Alors il construit son école comme il le peut, avec des bouts de ficelle et se fait instituteur, pendant que ses camarades de guerre cherchent désespérément à faire la guerre. Tout de même, on est là pour ça, non ? Mais à défaut de guerre, la section organise une chasse au sanglier. A la mitrailleuse. Histoire de dégommer aussi un ou deux bergers. Pour voir. Des hommes ordinaires en somme, dont il faut souvent réparer les "bêtises" -l’agression sauvage d’un berger par exemple.

Dans les confins algériens, cinquante rappelés s’ennuient. L’ennemi n’est guère ici qu’une catégorie abstraite, qu’incarnent de loin en loin des bergers que nos rappelés s’efforcent de travestir en terroristes, sans jamais y parvenir : les bergers restent des bergers, exaspérés, inquiets, bousculés, mais pacifistes malgré leurs craintes et leurs colères contre ces hommes imbéciles qui veulent les voir souffrir. Nos bidasses s’ennuient finalement tellement que la tentation de fabriquer une gégène leur vient à l’esprit. Pour voir. Parce qu’ils ont entendu parlé de la gégène. Parce que d’autres sections s’y livrent avec bonheur, parce qu'on raconte qu'elle peut aider au moral des troupes. Ou alors ils aimeraient avoir des bêtes autour d’eux. La gégène ou une bête. Domestique. Un chien par exemple, parce qu’ils sont paysans, qu’ils ont perdu leurs repères et ne savent plus quels usages ni quelles règles honorer. Mais leur sous-lieutenant ne l’entend pas ainsi. Lui aimerait jouer les pacificateurs. Construire une école, instruire les enfants algériens. En français bien évidemment. De la beauté du français. Sa langue. Pas la leur. Que personne ne connaît du reste dans sa section. Alors il construit son école comme il le peut, avec des bouts de ficelle et se fait instituteur, pendant que ses camarades de guerre cherchent désespérément à faire la guerre. Tout de même, on est là pour ça, non ? Mais à défaut de guerre, la section organise une chasse au sanglier. A la mitrailleuse. Histoire de dégommer aussi un ou deux bergers. Pour voir. Des hommes ordinaires en somme, dont il faut souvent réparer les "bêtises" -l’agression sauvage d’un berger par exemple.

Les familles des condamnés à mort se rendaient chaque matin devant Barberouse où chaque matin on placardait la liste de ceux qui allaient être exécutés.

Les familles des condamnés à mort se rendaient chaque matin devant Barberouse où chaque matin on placardait la liste de ceux qui allaient être exécutés. Allons-nous cette fois encore commémorer le 17 octobre 1961 dans le vide ? Comme une date sortie du chapeau de l’Histoire, un voyage de mémoire les yeux fermés, saisis de scepticisme et de lassitude ?

Allons-nous cette fois encore commémorer le 17 octobre 1961 dans le vide ? Comme une date sortie du chapeau de l’Histoire, un voyage de mémoire les yeux fermés, saisis de scepticisme et de lassitude ? Que devient cette mémoire algérienne de la France ? Quels enjeux recouvrerait-elle, quand partout dans le monde, et à commencer par la France, l’un des pays les plus zélés dans cette cause crapuleuse, le racisme anti-arabe n’aura jamais connu autant de succès ?

Que devient cette mémoire algérienne de la France ? Quels enjeux recouvrerait-elle, quand partout dans le monde, et à commencer par la France, l’un des pays les plus zélés dans cette cause crapuleuse, le racisme anti-arabe n’aura jamais connu autant de succès ? Que s’agit-il d’affronter, dans cette nouvelle commémoration ? L’aventure difficile d’interrogations vites tues, posées déjà dans cet ailleurs de la transmission muette d’une histoire dont les livres, seuls, se chargeraient ?

Que s’agit-il d’affronter, dans cette nouvelle commémoration ? L’aventure difficile d’interrogations vites tues, posées déjà dans cet ailleurs de la transmission muette d’une histoire dont les livres, seuls, se chargeraient ? Il s’agirait de lui reconnaître une place "politique", au sens fort de ce que doit être le lien social. "L’histoire, écrivait Marc Bloch, c’est la dimension du sens que nous sommes". Il faudrait alors instruire ce sens, convoquer à travers son fragile surgissement la forme de cette cité éthique capable de se réaliser dans les conditions de la nature sensible de l’homme. Et nous défiant d’une commémoration de plus, d’une commémoration pour rien, prodiguer une vraie leçon de politique : vivre ensemble.

Il s’agirait de lui reconnaître une place "politique", au sens fort de ce que doit être le lien social. "L’histoire, écrivait Marc Bloch, c’est la dimension du sens que nous sommes". Il faudrait alors instruire ce sens, convoquer à travers son fragile surgissement la forme de cette cité éthique capable de se réaliser dans les conditions de la nature sensible de l’homme. Et nous défiant d’une commémoration de plus, d’une commémoration pour rien, prodiguer une vraie leçon de politique : vivre ensemble. Melancholy Cove, bourgade californienne. Dès septembre, la ville hiberne. Normalement. Mais là, tout va de travers. D’abord, Bess s’est pendue. Enfin… On l’a peut-être pendue. De toute façon elle était dépressive. La psy du bourg s’en croit quand même responsable et décide de supprimer les tranquillisants à plus d’un tiers de la population… Du coup, tous les cinglés de Melancholy se retrouvent livrés à leurs pulsions. Et il y en a de gratinées ! Sans compter qu’un gros lézard de trente tonnes tout droit sorti de Jurassic Park a décidé d’élire domicile dans la bourgade, à la poursuite d’un bluesman contre lequel il a gardé une sévère rancune…

Melancholy Cove, bourgade californienne. Dès septembre, la ville hiberne. Normalement. Mais là, tout va de travers. D’abord, Bess s’est pendue. Enfin… On l’a peut-être pendue. De toute façon elle était dépressive. La psy du bourg s’en croit quand même responsable et décide de supprimer les tranquillisants à plus d’un tiers de la population… Du coup, tous les cinglés de Melancholy se retrouvent livrés à leurs pulsions. Et il y en a de gratinées ! Sans compter qu’un gros lézard de trente tonnes tout droit sorti de Jurassic Park a décidé d’élire domicile dans la bourgade, à la poursuite d’un bluesman contre lequel il a gardé une sévère rancune…