Le vendredi 13 avril, la Librairie l’établi, de Sylvaine Jeminet, à l’invitation du poète Marc Verhaverbeke, recevait Brigitte Giraud pour la sortie de son dernier roman : Un loup pour l’homme. Je n’ai pas lu l’ouvrage, je n’ai lu aucun des textes de cette auteure. Mais j’étais là. Venu curieux moins d’une rencontre avec un auteur qu’avec un lieu. Du moins, intéressé par leur manière de faire, non pas un débat mais la possibilité d’une parole partagée. Et je n’ai pas été déçu. Je ne parlerai pas de l’ouvrage –une autre fois sans doute. Mais de l’esprit du lieu. Le dispositif restait cette habituelle frontalité à la française, la langue sur son piédestal, affermie sinon armée, une conception héritée des grecs qui n’imaginaient pas autrement l’agora que sous des espèces militaires, où livrer bataille. Une conception de l’échange au fond inamicale, qui est restée la nôtre, feutrée dans l’héritage de l’art de la conversation cultivée des salons du XVIIIème et cependant toujours arrimée au malheur des vaincus. Une table donc, deux sièges, l’auteure et Marc Verhaverbeke faisant face –front- au public. Cependant, l’exiguïté du lieu, la nécessité dans laquelle nous nous trouvions de pousser au plus près nos sièges de cette table dispensatrice des honneurs, cassait si bien la solennité de ce genre d’exercice que quelque chose se passa –qui devait se passer au fond chaque fois. Il y avait bien certes toujours ce risque que l’on connaît d’une rencontre soumise à l’obséquiosité de l’accaparement égotique. Mais d’emblée, Marc Verhaverbeke s’est complu à bavarder plutôt qu’arguer. Avec bienveillance, s’interrogeant plutôt qu’il n’affirmait. S’interroger. N’est-ce pas déjà ouvrir entre nous un besoin de connaissance ? Il parlait en toute franchise et amitié. L’amitié. C’est à cela que je voulais en venir, et c’est à cela que je me voulais convier. Non pas entendre un auteur. Non pas entendre un critique. Mais me poser dans un espace de patience, en me laissant guider par ce que je ne savais pas.

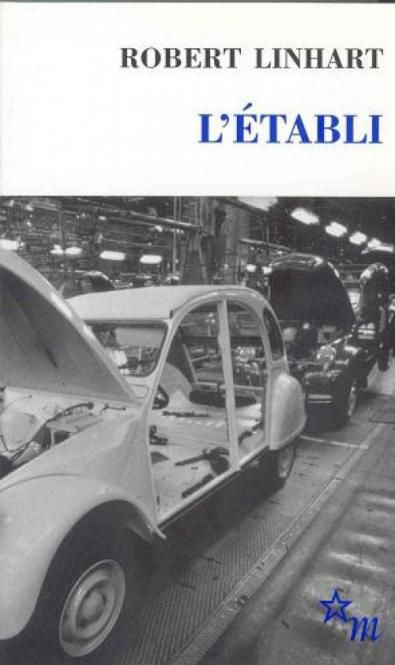

La lecture est une amitié, au sens fort, philosophique du terme, de cette amitié que le philosophe nourrit par exemple pour la vérité. Désintéressée, épurée, débarrassée du fardeau de la politesse, de la mesquinerie, des bons comptes, de l’intéressement. Nous étions là, à passer ce genre de soirée autour d’un livre, calmes, silencieux parfois, sans vanité pour beaucoup, sans orgueil. Lire est une initiation. Non une discipline. Mais une initiation qui campe au seuil d’un horizon qui ne l’accomplira jamais. Lire est une initiation, non une consolation : lire ne peut se substituer à la vie. On n’y fait que camper sur le seuil de cette vie, à laquelle du reste ce soir-là sans cesse l’auteure nous ramenait et soumettait son roman. Qu’est-ce qui justifie un livre ? Qu’est-ce qui justifie nos vies ? il n’y a pas vraiment de réponse à ce genre de question, encore que chacun doive s’y affronter. Je me suis rappelé ce que Proust disait au sujet de la lecture : qu’elle était une amitié. Qu’aucune phrase ne pouvait conclure. Une force, accumulée dans l’immobilité. Toute lecture, affirmait-il, «porte en elle comme un reflet insaisissable, une vision, cette chose sans épaisseur qui charme et qui déçoit. » Je me suis également rappelé que le très beau livre de Linhardt, l’établi, s’achevait sur une amitié naissante. Cet appel qui présida à la création d’une librairie vraiment pas commune.

commenter cet article …